Workshop 1 - Sensibilisierung und erste Bedarfserhebung

Woran scheitert das Aging in Place derzeit?

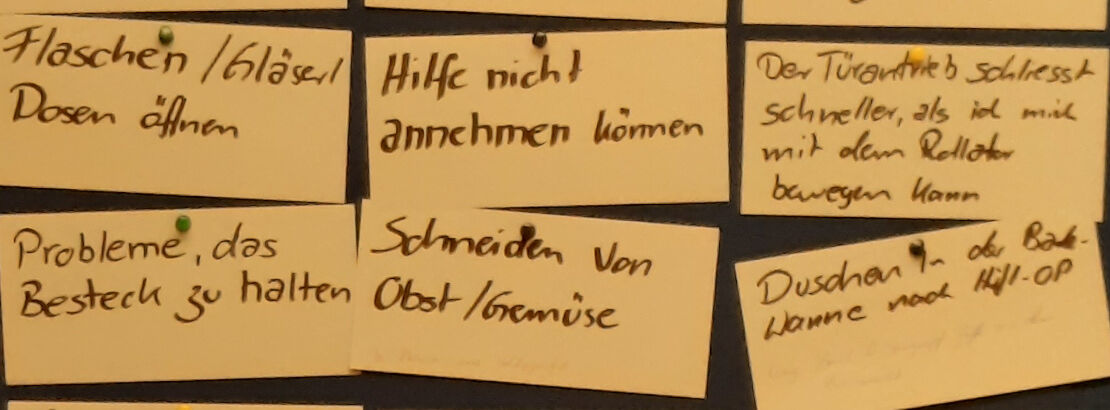

- Zeitvorsorgende wurden zum Projektauftakt ins SimDeC eingeladen. Bedarfe und Problemlagen, die während einer Führung durch das SimDeC und im Anschluss daran bei einem Kaffee aufgetreten sind wurden in Stichworten notiert und sichtbar an die Pinwand geheftet.

- Limitation - Einflussnahme: Die Probleme und Bedarfe, die benannt werden sind beeinflusst von der Führung durch das SimDeC, von den Dialogen im SimDeC und von den vorausgehenden Impulsen, die sichtbar an der Pinwand sind.

- Limitation - Stichprobe: Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt im Anschluss an eine persönliche Begegnung beim Grillfest der Zeitvorsorgenden auf Basis eines Informationsschreibens per E-Mail-Verteiler. Die Anmeldung zur Führung erfolgt primär per E-Mail. - Dieses Procedere verzerrt die Stichprobe weil Sie Zeitvorsorgende, die sicher im Umgang mit E-Mails sind begünstigt.

- Die Notizen werden zeitversetzt (ausführlich Formuliert und thematisch geordnet.

- Limitation - Verzerrung: Die Aufbereitung durch eine Person und mit zeitlichem Verzug (am 6.10.2022 - und damit knapp zwei Wochen nach dem ersten Workshop) führt zu fehlerhaften Rekonstruktionen.

Reflexion des Methodischen Vorgehens: Ziel der ersten Gespräche und der Qualitativen Erhebungen ist das Kennenlernen und der Vertrauensaufbau. Das erste Vertrauen soll direkt in eine praktische Zusammenarbeit übersetzt werden, die als sinnvoll und erfolgreich wahrgenommen wird. Dem liegt die Hypothese zu Grunde, dass es hilfreich ist, wenn positiv über die Vorstudie gesprochen wird. Deshalb ist das Ziel des ersten methodischen Schritts, die Vielfalt grob aufzufächern, die für die Kooperation relevant ist. Diese Vielfalt soll dazu animieren, konkrete Einzelfälle zu finden, die gemeinsam bearbeitet werden. Mit dem Einzelfallbasierten Vorgehen werden die oben genannten Limitationen hinfällig.

Bedarfe und Problemlagen

Die Gliederung erfolgt in Anlehnung an die "Erwartungen zum Wohnen im Altersheim im Vergleich zur aktuellen Wohnsituation" sowie die "Gründe für den Heimeintritt" (vgl. Zwinggi & Schelling 2005, S. 4, 6). Ausgewählt sind jene Themen, die eine Zustimmung von mehr als 50% aufweisen.

- Notfall und Risikobefürchtungen

- Sturz aus dem Bett: Ein Sturzerlebnis erzeugt Angst vor weiteren Stürzen (bei Betroffenen und Angehörigen)

- Körperpflege

- Duschen: Das Duschen in der Badewanne ist nach Hüft-OP nicht mehr möglich - es scheitert am Einstieg in die Wanne.

- Lebensmittelverpackungen

- Flaschen öffnen: PET-Flaschen können nicht mehr geöffnet werden.

- Gläser öffnen: Konfitüre-Glas kann nicht mehr geöffnet werden.

- Dosen öffnen: Zugring-Dosen können nicht mehr geöffnet werden.

- Haushaltsführung

- Wäsche Waschen: Das früher selbstverständliche Sortieren der Wäsche sowie der Umgang mit Waschmittel und die Bedienung der Waschmaschine fällt heute schwer und führt zu Frust, dass früher selbstverständliches nicht mehr geleistet werden kann.

- Rollläden/Storen schliessen: Die Storen können nicht mehr eigenständig geöffnet bzw. geschossen werden.

- Mahlzeiten zubereiten & Essen

- Besteck nutzen: Der Erlernte Umgang mit dem Besteck kann in der Situation nicht abgerufen werden und führt zu Scham und sozialer Unsicherheit.

- Besteck halten: Das Besteck kann nicht sicher gehalten werden.

- Schneiden: Obst & Gemüse können nicht mehr geschnitten werden.

- Bewegungsradius:

- Einkaufsmöglichkeiten im Quartier: Weil Ladengeschäfte schliessen, fallen plötzlich Einkaufsmöglichkeiten weg.

- Kraft

- Aufstehen aus dem Bett: Das motorische Aufstehen aus dem Bett fällt schwer - bzw. ist eigenständig nicht möglich.

- Aufstehen aus dem Stuhl/Sessel: Das aufstehen aus dem Stuhl/Sessel fällt schwer bzw. ist eigenständig nicht möglich.

- Geschwindigkeit

- Türantriebe: Der Türantrieb schliesst schneller, als ich mich mit dem Rollator bewegen kann. Ich brauche Unterstützung von einer Person, die mir die Tür aufhält, damit ich die Strecke zwischen Schlüsselschalter und geöffneter Tür überwinden kann.

- Finanzen

- Kosten für Hilfsmittel: Hilfsmittel werden als teuer erlebt - Im Kontrast dazu werden ähnliche Produkte aus Baumarkt und Handel auch ohne Beratungsleistung als gleichwertig erlebt.

- Soziale Teilhabe

- Telefon-Hotline: Das Hochdeutsch der Telefon-Hotline (bei TV-Problemen) wird nicht verstanden (Memos: Sprachmelodie, Betonung der Silben, Sprechgeschwindigkeit, Wortwahl beim technischen Support, Dialekte/Akzente?)

- Fernseher installieren/einstellen: Der Fernseher kann nicht mehr selbständig eingestellt/installiert werden bzw. wird versehentlich verstellt.

- Telefon hören: Das klingeln des Telefons wird auf Grund von Veränderungen der Hörleistung nicht mehr gehört.

- Türklingel hören: Die Türklingel wird auf Grund von Veränderungen der Hörleistung nicht mehr gehört.

- Körperpflege

- Waschbecken-Unterschrank: Der Schrank verhindert, dass man das Waschbecken im Sitzen nutzen kann.

- Steckdosen: Steckdosen in den oberen Regionen des Spiegelschranks können nicht erreicht werden. (Wo können die Steckdosen erreicht werden und sind gleichzeitig Sicher (Wasser & Strom) platziert?

- Sorgen der Angehörigen: Die Sorge der Angehörigen vor Notfällen ist leitendes Motiv für einen Umzug ins Pflegeheim.

- Unterstützung durch Nachbarn: Personen trauen sich nicht, im Notfall Hilfe bei Nachbarn zu holen. Etwa, weil diese nicht bekannt sind. - Im Kontrast dazu wird es als hilfreich und entlastend erlebt, Nachbarn zu kennen - oder die Telefonnummer von Nachbarn mit der Einladung, sich im Notfall Tag und Nacht zu melden.

- Hilfe nicht annehmen können: Hilfe von Angehörigen oder Nachbarn wird nicht angenommen.

Wiederholt wurden adressiert, dass "Technik" Probleme macht oder schwer zu benutzen ist.

- Touch-Bedienungen

- Durchblutung: Bedienfelder können im Winter oder grundsätzlich nicht bedient werden, weil die Finger nicht erkannt werden.

- Sehen: Die Bedienfelder können nicht erfühlt werden, und erfordern mehr Feinmotorik und Hand-Auge-Koordination als vorhanden.

- Handhabung

- Beziehungsaufbau zur Technik: (neue) Technik ist plötzlich da und nimmt Einfluss auf das Leben. Es gibt zu wenig Eingewöhnungszeit, die Einarbeitung erfolgt zu plötzlich, wäre zu einem späteren Zeit nochmals notwendig.

- Bedienung: Die Bedienungsregeln oder die Konsequenzen der Bedienung sind nicht klar.

- Sensorische Anforderung: Die Technik erfordert mehr Sensorik als die Nutzenden aufbringen können.

- Sehen: Schriften und Bilder sind zu klein - oder für Seheingeschränkte nicht fühlbar (Bildschrim-Anzeigen, Orientierungspunkte)

- Hören: Töne zu rasch oder zu leise,

- Fühlen: Vibrationen zu kurz oder zu schwach.

- Gleichgewicht: Die Situation/Technik/Umwelt erfordert mehr Gleichgewichtssinn und Reaktion als zur Verfügung steht

- Motorische Anforderung: Die Technik erfordert mehr Kraft und Koordination als die Nutzenden aufbringen können.

- Feinmotorik: Die Technik erfordert mehr Feinmotorik, als die Person aufbringen kann.

- Kraft: Die Technik erfordert mehr Kraft, als die Person aufbringen kann (z.B. um den Notrufknopf zu drücken)

- Geschwindigkeit: Die Technik erfordert schnellere Abläufe, als die Person sie leisten kann (z.B. Doppelklick)

- Bewegungsspielraum: Die Technik erfordert einen grösseren Bewegungsspielraum als die Person aufbringen kann.

Weiterführendes

- Rollator mit Indoor-Navigation: Ein Rollator mit Indoor-Navigation soll das Zurechtfinden in der eigenen Wohnung erleichtern - und das Anstossen an Hindernisse wie Türen vermeiden.

- Hilfe mit Computern: Der Einstieg in den Umgang mit dem Computer bedarf Unterstützung, etwa damit Tickets für Veranstaltungen gelöst werden kann. Hilfe bei technischen Problemen (Reparaturservice) ist verfügbar - Unterstützung beim der regulären Anwendung - auch in Form von Video-Tutorials - ist aber nicht bekannt.

- Parksituation vor Physiotherapie-Studio: Termine bei der Physiotherapie können nicht wahrgenommen werden bzw. müssen umgebucht werden, weil der Fahrservice die Studios nicht mti dem PKW erreichen kann (z.B. bei Lage in der Fussgängerzone)

- Garten-/Balkonstuhl als provisorischer Duschsitz: Im Hotel wurde ein Balkonstuhl als provisorischer Duschsitz verwendet (unter Beachtung der Hygiene und der Punktbelastung Stuhlbeine/Boden)

- Greifhilfe für Saiteninstrumente: Eine Universal-Greifhilfe könnte als universelle Lösung beim Stimmen von Saiteninstrumenten genutzt werden.

- Telefonnummer wählen: Eine Seheingeschränkte Person kann aufgrund Blindheit nicht die Ehefrau anrufen - und brächte eine Lösung, auf Knopfdruck einen Telefonanruf zu starten.

- Vorstellen der Nachbarn: Eine Vorstellungsrunde neuer Nachbarn bei Einzug - oder auch das Kennenlernen bei Haus-, Strassen-, oder Quartiersfesten erleichtert das Aufeinander Zugehen (ausleihen von Backzutaten, Blumen giessen, Hilfe beim TV)

- Möbelerhöher: Tipps zum physiologischen Aufstehen, Möbelerhöher und andere Aufstehhilfen können Selbständigkeit erhalten oder wiederherstellen.

- Frühzeitig und Langfristig denken und Planen: Umbaumassnahmen (z.B. Badumbau) sollten frühzeitig angedacht werden.

- Höhenverstellbare Waschbecken: Waschbecken sollten einfach und schnell auf verschiedene Höhen angepasst werden könnten.

- Unterfahrbare Waschbecken: Waschbecken ohne Unterschrank und flachem Siphon können sitzend genutzt werden.

- Strom & Wasser: Wie können Steckdosen in unmittelbarer Nähe des Waschbeckens platziert werden? Welche Niederspannungsalternativen gibt es?

- Lesehilfe: Wie können gedruckte Bücher oder Zeitschriften umgeblättert werden?

- Anti-Rutsch-Matte: Eine Anti-Rutsch-Matte für Schubladen kann als Deckelöffner genutzt werden (sie ist flexibler als Silikonlappen)

- Markierungen: Farbige oder fühlbare Klebepunkte oder Beschriftungen können bei der Bedienung von Geräten unterstützen.