Projekte

Gemeinsam Forschen und Entwickeln

Innovationszentrum zum Mitmachen (IzM)

Das IzM baut eine nachhaltige Struktur auf, mit der wir die pragmatische Forschung im Citizen-Science-Ansatz fördern.

Stand: 28.07.2025

Wir: Community + digitale Infrastruktur + Dienstleistung

|

Um die Kompetenzen der Community vor Ort vor Ort zu stärken, nutzen wir Digitalisierung und Dienstleistung.

Die Community umfasst für uns dabei all jene, die sich vor Ort, gemeinsam mit uns, für ein Aging in Place engagieren. Die digitale Infrastruktur und Digitalisierung ermöglicht uns, kleinteiliges und damit "verzehrfertiges" Wissen in die Situation zu bringen. Die Dienstleistung des IzM entlastet die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowohl im Umfang der Arbeit als auch durch geteilte Verantwortung. |

- Kleine Ursache - grosse Wirkung: Wir arbeiten an den oft unterschätzten Themen, die sich wiederholt eine gewaltige Hebelwirkung entfalten. Unsere Themen sind die scheinbar kleinen und alltäglichen Probleme und Bedarfe, des Alters oder chronischer Erkrankungen. Diese entfalten Wirkung, weil sie viele Menschen betreffen und täglich Einfluss auf das Leben haben.

- Gemeinsam & digital - passgenaue Lösungen: Wir nutzen Digitalisierung, um passgenaue Lösungen zu finden. Denn bei aller Individualität und Komplexität wiederholen sich Bedarfslagen. Wir verstehen Digitalisierung als ein Instrument, mit dem wir die Komplexität der Beratung handhaben können und aus der Vielfalt möglicher Lösungen jene herausfiltern, die für den Bedarf ressourcenschonend decken.

- Geteilte Kosten - gesteigerte Wirkung: Wir teilen uns die Kosten der Wissensentwicklung - und profitieren gemeinsam von der Wirkung. Die Dienstleistung des IzM erstellt gemeinsam eine Wissensbasis und teilt diese in der digitalen Infrastruktur. Die Community greift auf dieses Grundlagen zurück und ergänzt sie mit lokalem Wissen. Dies geschieht nacheinander statt parallel, so dass auf dem aktuellen Vorwissen aufgebaut werden kann und dieses stetig weiterentwickelt wird. So können Einstiegs-Fehler überwunden und Wirkung entfaltet werden.

Bündeln: geteilte Kosten + Perspektivenvielfalt → Synergien

|

Wir führen die geringen monetären Einzelbeiträge aller Partner des IzM und die inhaltliche Perspektivenvielfalt und Erfahrung aller Partner zusammen, um Wirkung zu entfalten und Aging in Place durch Technik zu ermöglichen.

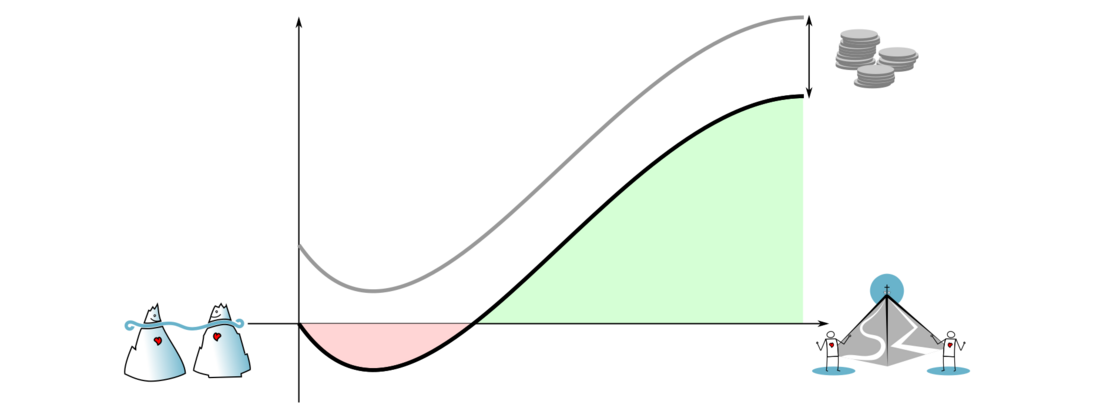

Geteilte Kosten: Innovation bedeutet Entwicklung - und dazu gehören auch Fehlschläge und Irrwege. Das Innovationszentrum zum Mitnehmen nimmt Dir diese Aufwände ab. Wir teilen uns diese Kosten. Perspektivenvielfalt: Im Gegenzug profitieren wir von unterschiedlichen Perspektiven und Fragestellungen, die ähnliche Bedarfslagen mit sich bringen. So müssen wir einen Grossteil der Fehler gar nicht erst machen, weil sie durch die Perspektivenvielfalt vorausgedacht wurden. Synergien: Wenn wir uns die Fehlerkosten teilen und weniger Fehler machen, sparen wir uns nicht nur Geld. Für Menschen mit Einschränkungen des Alters oder chronischer Beeinträchtigungen geht es darum, schneller und mit weniger Frust und Enttäuschung Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen. Gemeinsam können wir uns aber auch immer wieder den Rücken stärken, wenn Probleme nicht gelöst werden können und Ziele weiter unerreicht bleiben. |

- 70% Dienstleistung: Dein Jahresbeitrag ermöglicht uns täglich nur wenige Minuten. Der Beitrag von Vielen schafft jedoch stunden- oder tageweiseweise Kapazitäten für die Dinge, die alltäglichen Bedarfe, die überall viele Menschen betreffen.

- 30% Infrastruktur: Mit der digitalen Infrastruktur WiQQi nutzen wir die Dienstleistungszeiten mit maximaler Effizienz. Dazu strukturieren wir einerseits Anfragen - und andererseits die Ergebnisse so, dass wir immer wieder bestehendes Wissen anreichern und ausbauen. So bleiben wir aktuell. 30% Deines Jahresbeitrags investieren wir in den nachhaltigen Betrieb und die Weiterentwicklung von WiQQi.

- 100% Synergie: Der Mehrwert des IzM liegt in der Strahlkraft, die sich aus der Zusammenarbeit ergibt. Wir reduzieren Fehlerkosten, in dem wir diese Kosten auf viele Schultern verteilen. Wir erhöhen den Tiefgang und den Nutzen des gemeinsam aufgebauten Wissens, indem wir die Perspektive aber auch die Erfahrung vieler gemeinsam bündeln. Im Verbund sind wir aber auch ein herausragendes Innovationsnetzwerk und Partner für Industrie, Forschung und Entwicklung.

- 100% gemeinsam: Benötigen wir geringe Kosten oder hohe Geschwindigkeit und Schlagkraft? Auf dieser Frage beruht die Preisgestaltung des IzM, die wir nach einem Jahr des Betriebs gemeinsam diskutieren und festlegen.

Wissen: Sensibilisieren + verzehrfertiges Wissen → Impact

|

Das Innovationszentrum zum Mitmachen beteiligt die Bürgerinnen und Bürger als Expertinnen und Experten in eigener Sache in den Beratungsprozess. Dabei vermischt sich das Einbringen von Erfahrung mit dem Aufwerfen von Fragen hin zu einem Miteinander auf Augenhöhe. So können technische Lösungen Wirkung entfalten, weil zunächst für Bedarfe und Lösungen sensibilisiert wurde und darauf aufbauend Erfahrungswissen gebündelt wurde, das vor Fehlern schützt.

|

- Sensibilisieren: Wir sensibilisieren für Bedarfe und Lösungen und ermöglichen so frühzeitige Beratung. Wir erzählen Erfolgsgeschichten, die das Leben schreibt. Das schenkt Mut und Zuversicht und bleibt im Gedächtnis.

- Erfahrung bündeln: Wir tragen die Erfahrung vieler zusammen. So schützen wir uns vor Fehlentscheidungen. Mit unseren Blauen Boxen bringen wir Technik zum Anfassen und Ausprobieren ins Quartier. Wenn die Technik auf dem Tisch steht und verglichen werden kann, finden eigene Erfahrungen leicht Anschluss und können so gebündelt werden.

- Lokale Kompetenz: Das IzM stärkt die lokal beratenden durch telefonische Kurzberatung und das systematische Aufarbeiten gemeinsam priorisierter Themen.

- Verzehrfertiges Wissen: Wir schaffen gemeinsam die Wissensbestände, die es der lokalen Beratung erlauben, eine gemeinsame, fachlich und ethisch Reflektierte Entscheidung für oder gegen den Einsatz von Technik zu treffen.

Möglich ist das IzM aber nur durch eine starke Community, die diese Vision trägt.

Das Innovationszentrum zum Mitmachen (IzM) ist ein gemeinsame Institution eines starken Netzwerks. Wir möchten das "Aging in Place" und Prävention fördern. Dabei geht es auch darum, den Herausforderungen des Fachkräftemangels nachhaltig zu begegnen.

- SimDeC der Ostschweizer Fachhochschule: Das SimDeC ist der physische Ort am Departement Gesundheit der OST, an dem das IzM besucht werden kann und die Schnittstelle zur Wissenschaft.

- WiQQi: WiQQi ist die digitale Infrastruktur, mit der wir kommunizieren (vertiefend: WiQQi-Broschüre).

- Wir: Der Kern des IzM sind jedoch all die Organisationen, Gemeinden und Vereine, die das IzM zum Leben erwecken. Sie sind auf der folgenden Karte abgebildet.

Interesse? Tragen Sie sich auf der Karte ein! Bei Problemen: Anmeldung per E-Mail

Projekte

Das IzM hat sich aus zahlreichen Projekten heraus entwickelt, bis es im Jahr 2025 in Betrieb gegangen ist. Im Verbund sind wir aktiver Innovationstreiber und attraktiver Projektpartner.

Preise

Es gibt zahlreiche Gründe, trotz ernsthaftem Interesse am IzM nicht sofort mitmachen zu können. Dazu gehören:

- Budgetierungs-Prozesse: Ausgaben für das IzM müssen erst durch einen Budgetierungs-Prozess.

- Ungewissheiten: Ich möchte erst abwarten, wie es läuft und stosse dann dazu, wenn auch andere Mitmachen.

Für uns ist es wichtig, über diese Dinge zu sprechen und freuen uns, wenn die Liste an Hinderungsgründen wächst. Eine Massnahme, um Verzögerungen zu reduzieren und das Gemeinschaftsgefühl aufzuzeigen ist das Angebot, uns mit kleinen Beträgen Rückenwind zu geben. Die genauen Inhalte stimmen wir gerne bilateral ab. Unser Anliegen ist es, in kleinen Schritten Vertrauen nach innen und aussen zu entwickeln und sichtbar zu machen.

- für 50 CHF können wir gerne ein beratendes Kurztelefonat anbieten.

- für 150-300 CHF können wir gerne eine 1-2 stündige Führung durchs SimDeC anbieten.

- für 500-1000 CHF können wir gerne über einen Vortrag/Workshop zum IzM anbieten.

Hintergrund

Das Blaue-Boxen-Paket wendet sich an Organisationen, die die kaum Beratungsaufwände haben - aber blaue Boxen mit Technik zum Anfassen bekommen möchten. Das Paket folgt dem Wunsch ehrenamtlicher Organisationen, einen niederschwelligen Einstig ins IzM zu bekommen.

Limitation

Mit dem Blaue-Boxen-Paket kann ausschliesslich auf bereits bestehende Kisten zurückgegriffen werden. Eine Neuentwicklung von Blauen Boxen ist aufgrund des geringen Pricings nicht refinanziert.

Solange die Kommunikations- und Kollaborations-Kultur nicht entwickelt ist, gibt es Ineffizienzen in der Zusammenarbeit. Um diese Lücke kostengünstig zu überwinden haben wir die Initiale Laufzeit auf 2 Jahre festgelegt.

Leistung & Mehrwert

- Sie erhalten 4 Blaue Boxen pro Jahr (vorausgesetzt die Boxen kommen vollständig, sauber und intakt zurück).

- Diese Kiste ermöglichen Beratenden, eine Quartiersveranstaltung durchzuführen, bei der die Bürgerinnen und Bürger im Quartier mit ihren Kompetenzen eingebunden sind. Das bedeutet:

- Zugang & Prävention: Wiederholt hören wir "Deshalb gehe ich doch nicht zur Beratung". Beratung wird vielfach "zu spät" aufgesucht. In einer Quartiersveranstaltung mit den Blauen Kisten werden aber auch kleine Themen und Probleme angesprochen. Mit diesem niederschwelligen Zugang kann Prävention durch frühzeitige Beratung gefördert werden.

- Sensibilisierung: Die Blauen Boxen bringen sowohl eine Fallgeschichte als auch mögliche Lösungen auf den Tisch. Dadurch wird sowohl für Bedarfe als auch für mögliche Lösungen sensibilisiert. Weil unser Ziel ist, die Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger einzuholen erleben wir weniger Stigmatisierungseffekte als bei Informationsgebenden Veranstaltungen.

- Dialog und Einsamkeit: Als Nebeneffekt bieten die Blauen Boxen auch die Möglichkeit zum Dialog. Die Technik zum Anfassen und Ausprobieren und niederschwellige Leitende Fragestellungen fördern den Austausch. So leisten die Blauen Boxen einen Kleinen Beitrag gegen Einsamkeit.

Verpflichtungen

- Sie unterstützen das IzM mit 1000 CHF pro Jahr (zzgl. MwSt.), mit denen Sie unsere Arbeit anteilig finanzieren.

- Die Laufzeit beträgt initial 2 Jahre, und verlängert sich danach jeweils um 1 Jahr.

- Eine Laufzeitverlängerung kann mit einer Kündigung bis 30. Juni des laufenden Jahres verhindert werden.

Empfehlungen

- Gruppengrösse: Bewährt hat sich eine Gruppengrösse von 8 bis 12 Personen. So bleibt der Dialog übersichtlich.

- Getränkeangebot: Kaffee und Kaltgetränke bewähren sich

- Snacks & Servietten: Snacks können angeboten werden - sollten aber nicht dazu führen, dass die Blauen Boxen verschmutzt werden.

Hintergrund

Bedarfslagen der Beratung wiederholen sich trotz aller Komplexität und Individualität des Einzelfalls. Mit dem Innovationszentrum zum Mitmachen tragen wir unsere Erfahrungen zusammen, damit wir einerseits nicht jeden Fehler selbst machen müssen und andererseits unser gemeinsames Wissen aktuell halten und stetig weiterentwickeln. Perspektivisch ergibt sich aus Synergien die Möglichkeit, Marktanalysen durchzuführen.

Marktanalysen & Beschaffungen (nur bei hinreichenden Synergien)

Die Marktanalysen ist der Kern des Innovationszentrums zum Mitmachen. Hier geht es darum, Marktanalysen an das IzM zu delegieren. Wir recherchieren nach Lösungsansätzen und Lösungen, bis wir gesättigtes Wissen haben. Das ist Grundlage für Beschaffungen, die letztlich in den Blauen Boxen mit Technik zum Anfassen und ausprobieren münden. Bisher haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, uns Produkte kostenneutral bemustern zu lassen. Falls das nicht möglich ist, müssen wir gemeinsam überlegen, ob wir Fördermöglichkeiten suchen - oder kurzfristig selbst in die Finanzierung gehen.

Limitation

Das IzM bearbeitet nur Probleme und Bedarfslagen, die so häufig auftreten, dass sie gefilmt oder fotografiert werden könnten. Nur so können wir die Wirksamkeit der Lösungen evaluieren. Die vom IzM angestrebten Synergien ergeben sich aus ähnlichen Fallkonstellationen und gemeinsamer Finanzierung.

- Das bedeutet dass bei wenigen Teilnehmenden und heterogenen Fallkonstellationen der Nutzen des IzM für die einzelnen Partnern darin liegt, dass Hilfe zur Selbsthilfe die organisationsinternen Kosten reduziert.

- Solange die Kommunikations- und Kollaborations-Kultur nicht entwickelt ist, gibt es Ineffizienzen in der Zusammenarbeit. Um diese Lücke kostengünstig zu überwinden haben wir die Initiale Laufzeit auf 2 Jahre festgelegt.

- Gemeinsam geschaffene Mehrwerte treten dann auf wenn die Kommunikations- und Kollaborationskultur entwickelt ist und gemeinsame Interessen verfolgt werden. Diese Mehrwerte wachsen dann mit der Zahl der Teilnehmenden Partner.

Leistung & Mehrwert

- Sie können die Expertise des SimDeC im Umfang von etwa 45 Minuten pro Monat (8.5h pro Jahr / 10 Minuten pro Woche) nutzen.

- Diese Zeit können wir gemeinsam effizient nutzen, in dem Sie uns in je einem Satz das Problem, die Zielsetzung und die Relevanz schriftlich zukommen lassen. Wo rechtlich und moralisch keine Einwände dagegen sprechen bewährt sich zudem die Kommunikation über Fotos und Videos. So können wir effizient auf bestehende Erfahrung zurückgreifen

- Diese Beratung orientiert sich an der Praxis. Das bedeutet:

- Niederschwelligkeit: Der gemeinsam vereinbarte, geübte und strukturierte Prozess der Kommunikation ermöglicht die unkomplizierte und einfache Anfrage des IzM. Wir rufen möglichst direkt zurück oder vereinbaren einen raschen Telefontermin für die Klärung von Restfragen.

- Kostenreduktion: Die Soforthilfe mit der Expertise des IzM reduziert die Kosten der Organisationinternen Problemlösung durch das Wiederholen von Fehlern und Initiale Aufwände beim erschliessen neuer Themengebiete.

- Externere Blick: der Externe Blick des IzM unterstützt bei der Problemlösung, weil ein anderes Vorverständnis in die Situation gebracht wird.

Verpflichtungen

- Sie unterstützen das IzM mit 2000 CHF pro Jahr (zzgl. MwSt.), mit denen Sie unsere Arbeit anteilig finanzieren.

- Die Laufzeit beträgt initial 2 Jahre, und verlängert sich danach jeweils um 1 Jahr.

- Eine Laufzeitverlängerung kann mit einer Kündigung bis 30. Juni des laufenden Jahres verhindert werden.

Empfehlungen

- Klein & Häufig: Beginnen Sie in der Zusammenarbeiten mit Dingen, die klein aber häufig sind. Hier haben Sie die grösste Erfahrung und Mehrwerte.

- Projekte: Für die Bearbeitung von grösseren Themenbereichen ist es hilfreich, wenn wir gemeinsame Projekte andenken.

Wir zeigen mit vielen kleinen Organisationen auf, dass wir bereit zur Kooperation sind. Städte und Gemeinden können unsere Ressourcen erhöhen und allparteiliche Innovation für ihre Bürgerinnen und Bürger fördern. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

Konzeptionelle Eckpunkte

Dezentrale Anlaufstellen

| |

|

Zentrale Problembearbeitung

| |

|

Gemeinsamer Wissenskreislauf

|

|

|

Wissen zum Anfassen und Ausprobieren

|

|

|

Akutelle Themen und nachhaltige Strukturen

| |

|

In diesem Aufeinandertreffen wird Lebenserfahrung freigesetzt. Diese Erfahrung können wir gemeinsam in entscheidungsleitende Kriterien übersetzen.

Fallgeschichte

Wir gehen vom konkreten Einzelfall aus. Dieser liefert uns eine Fallgeschichte, die uns hilft, konkret zu werden und Missverständnisse in den Griff zu bekommen.

- Praxisrelevanz: Die Fallgeschichte hilft uns, auf dem "Boden der Tatsachen" zu bleiben und uns nicht in Was-Wäre-Wenn-Fragen zu verlieren. Die Leitende Fragestellung ist immer: Was ist für die Fallgeschichte wichtig zu beachten?

- Kontext & Fairness: Der Kontext ist unserer Erfahrung nach der Bestimmende Faktor, der Einfluss auf die Bewertung einer Lösung nimmt. Den Kontext auszuweisen hilft uns, die Bewertung nachvollziehbar zu machen - aber auch fair zu gestalten. Denn wir wissen, dass sich die Bewertung einer Lösung in einem anderen Kontext ganz anders auszeichnen kann.

- Gemeinsamer Nenner: Ebenso ist die Fallgesichte der gemeinsame Nenner, der uns dabei hilft, mit einem gemeinsamen Bild Missverständnisse zu verhindern bzw. rascher aufzudecken.

Lösungen in den Blauen Boxen

Lösungen sind in WiQQi Optionen, die wir nutzen können, um ein Problem zu lösen oder ein Ziel zu erreichen. Jede Lösung kommt in einer eigens angefertigten blauen Box. Die Aufgabe der Blauen Boxen ist:

- Ordnung: Die Blauen Boxen unterstützen uns in der Logistik, weil sie uns erleichtern Ordnung zu halten und die Vollständigkeit einer Kiste zu überprüften.

- Schnittstelle: Die Blauen Boxen sind für uns die Schnittstelle zwischen Digitaler und Analoger Welt. Über das Etikett mit QR-Code können wir zwischen der Lösung zum Anfassen und Ausprobieren und dem digitalen Zwilling der Lösung vermitteln.

Entscheidungsleitende Kriterien

Kriterien beschreiben sowohl die Bedarfslage (ist das Kriterium wichtig? Und falls ja: In welcher Ausprägung?) und gleichzeitig auch die Anforderungen an eine (technische) Lösung. WiQQi fördert die fachlich und ethisch reflektierte, kriterienorientiert begründete Entscheidung aus folgenden Gründen:

- Dynamik: Kriterien sind langlebig - und bringen in Zeiten kurzer Innovationszyklen Stabilität in die Entscheidungsfindung.

- Nachhaltigkeit: Begründete Entscheidungen lassen sich evaluieren - so können wir pragmatisch feststellen, ob eine Lösung die erwünschte Wirkung entfaltet hat.

- Allparteilichkeit: Wenn wir kriterienorientiert beraten, haben wir eine transparente Möglichkeit, die hersteller- und produktneutrale Beratung umzusetzen, weil wir gemeinsam mit den Ratsuchenden Anforderungen formulieren - und nicht Produkte empfehlen.

Blaue Boxen

Die Labore sind bisher noch im Aufbau. Klicks können zu langen Ladezeiten führen!

Nachhaltigkeit

Präventionspotenziale nutzen: Wir kümmern uns um das vermeintlich Kleine, das Alltägliche, weil wir Präventionspotenziale nuten möchten. Wir wissen dass in der frühzeitigen Beratung wichtige Präventionspotenziale liegen. Deshalb arbeiten wir nach dem Motto: "Alles, was im Alltag fotografiert oder gefilmt werden könnte, kann das IzM bearbeiten." Was alltäglich passiert oder genutzt wird, kann auch alltäglich evaluiert werden. Wir stellen also schneller und einfacher fest, ob die erwünschten Wirkung gegeben ist - und welche unerwünschten Effekte auftreten.

Beratung & Recherche: Aus den unten genannten Gründen setzen wir anfangs sehr stark auf die kompakte Beratung und rasche Recherche. Damit können wir unseren Partnern mit den Einstiegsbarrieren einen wesentlichen Kostenblock und Verzögerungsfaktor bei der Problemlösung nehmen - und damit einen Sofortnutzen geben.

Miteinander nachhaltig: Wir arbeiten miteinander. Das bedeutet für uns im Sinne der Nachhaltigkeit:

- Vertrauen aufbauen: Das Wichtigste für unseren Kooperationsansatz ist Vertrauen. Deshalb arbeiten wir uns ganz bewusst mit kleinen Schritten nach vorn.

- Gemeinsam feinschleifen: Wir haben die grundlegenden Strukturen und Prozesse in jahrelanger Vorausleistung aufgebaut. Jetzt geht es gemeinsam an den Feinschliff, der notwendig ist, damit eine Zusammenarbeit reibungslos verläuft.

- Erwartungsmanagement: Wir wollen die Dienste des IzM sehr kostengünstig anbieten. Gerade am Anfang sind wir auf Verständnis dafür angewiesen, dass wir nicht alles gleichzeitig und sofort machen können. Anfangs können wir nur dafür werben, sich immer wieder bewusst zu machen, wie weit man mit den gleichen Mitteln ohne das IzM kommen würde. Wir müssen und möchten miteinander im vertrauensvollen Dialog stehen.

- Fachkräfte: Wir müssen initial das gemeinsam finanzierte Personal einarbeiten, auch das wird uns limitieren. Wir erwarten auch eine hohe Fluktuation, weil die Kompetenzen, in denen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärken auf dem Arbeitsmarkt dringend gesucht werden.

Uns ist es wichtig, gemeinsam zu arbeiten. Das bedeutet auch, dass wir den aktuellen Arbeitsstand immer wieder den lokalen Partnern und damit auch der fallstiftenden Person vorlegen. So stellen wir sicher, dass wir wirklich nah am Bedarf sind. Wir fokussieren immer auf den Punkt der gemeinsamen Entscheidungsfindung.

Diese notwendige Engstelle führt auch zu Verzögerungen, ermöglicht aber auch, dass wir Problemlagen systematisch und effizient abarbeiten.

Zur Jahresmitte ziehen wir gemeinsam Bilanz: Was was wollen wir beibehalten? Was wollen wir verändern? Wir werden gemeinsam festlegen, wie es mit dem Innovationszentrum zum Mitmachen weitergeht.

Prozesse

- Wie gewünscht sende ich euch das das Problem und Ziel in einem Satz.

- Tiptop, Danke. Wir haben die Lösungsansätze I, II und III recherchiert. Welcher trifft den Bedarf am besten?

- Ich denke, wir sollten II weiter verfolgen.

- Okay, da haben wir die Lösungen 1-5, 6-10 und 11-15. Was geht da in die richtige Richtung?

- Ich würde gerne 7, 10 und 11 ausprobieren.

- Prima. Wir haben die Hersteller angefragt

- 7 und 10 kommen in 4 Wochen, für 11 müssten wir Budget organisieren

- Dann bitte nur 7 und 10.

- So. Wir haben jetzt unsere Blaue Box gefüllt. Wollt ihr zuerst testen oder lieber später?

- Schickt sie erst mal an die anderen Standorte, wir bauen lieber auf die Erfahrung der anderen aus.

Recherche

- Sie sind im Kontakt mit Menschen, die Hilfe benötigen und geben uns einen Arbeitsauftrag.

- Wir recherchieren nach grundlegenden Lösungsansätzen.

- Sie schliessen Lösungsansätze aus, die wir bei Seite legen sollen und sagen uns, welchen Lösungsansatz wir weiterverfolgen sollen. So entwickeln wir gemeinsam Ausschlusskriterien.

- Wir vertiefen die Recherche und benennen Lösungen.

- Sie sagen uns, welche Lösungen wir näher ansehen sollen. Damit entwickeln wir gemeinsam Einschlusskriterien.

- Wir vervollständigen die Recherche um weitere Lösungen, bis wir gemeinsam den Bedarf gut genug verstehen. Sie haben eine Marktanalyse, die auf den Bedarf der Ausgangslage zugeschnitten ist.

- Sie entscheiden, ob wir gemeinsam ein Bürgerlabor - also Blaue Boxen entwickeln.

Bürgerlabor

- Wir fragen die Hersteller nach den Produkten an - und falls notwendig klären wir Möglichkeiten der Finanzierung.

- Wir erstellen ein Storytelling-Video, nehmen Sie mit Unboxing-Videos mit und erstellen ein Tutorial, wie die beschafften Lösungen anzuwenden sind. Dann packen wir alles in ein blaue Box.

- Wir testen unser Tutorial im SimDeC.

- Sie entscheiden, ob Sie die blaue Box zuerst anwenden möchten - oder ob wir zuerst das Wissen anderer aufnehmen.

- Wir senden die Boxen von Standort zu Standort und bündeln die Erfahrungen und Rückmeldungen. Wir haken beim Hersteller nach. So halten wir Ihnen allen den Rücken frei.

Beispiel Nachtlichtstudie

Entscheidungsleitende Fragen

Ich brauche es beim Einschlafen dunkel

- beim Einschlafen darf das Licht nicht leuchten.

Ich möchte Licht beim Einschlafen

- Ich brauche es taghell.

- Was möchte ich beleuchten?

- Den Fussboden vor dem Bett

- den Weg zur Toilette

- ...

- Ich möchte auf ein Licht schauen, damit ich Orientierung im Raum habe.

Nach dem Einschlafen/beim Schlafen

- Soll sich das Licht verändern und

- einschalten

- ausschalten

- die Helligkeit verändern

- die Lichtfarbe verändern

- braucht sich nichts zu verändern

Erwünschte und unerwünschte Effekte

| erwünschte Effekte | unerwünschte Effekte | |

| Manuelles Schalten |

|

|

| Automatisiertes schalten |

|

|

| Teilautomatisierung |

|

|

Automatisiertes Schalten

- Mechanismen/Steuerungsgrundsätze

- Zeitschaltung: Ich möchte, dass das Licht sich zu festgelegten Tageszeiten ein- bzw. ausschaltet.

- Timer: Ich möchte, das sich das Licht nach einer bestimmten Dauer ein- bzw. ausschaltet.

- Stromausfall/Netzfreischaltung: Ich möchte, dass das Licht bei Stromausfall bzw. Netzfreischaltung einschaltet.

- Sensorik

- Präsenzmelder: Ich möchte, dass sich das Licht ein bzw. ausschaltet, wenn ich mich in einem bestimmten Bereich aufhalte.

- Bewegungsmelder: Ich möchte, dass sich das Licht ein bzw. ausschaltet, wenn ich mich durch einen bestimmten Bereich bzw. in einer bestimmten Richtung bewege.

- Dämmerungssensorik: Ich möchte, dass sich das Licht ein- bzw. ausschaltet, wenn sich ein bestimmter Helligkeitswert über- bzw. unterschritten wird.

Manuelles Schalten

- Am Gerät: Ich möchte das Licht direkt am Gerät ein- bzw. ausschalten.

- z.B. durch ein- und Ausstecken, aus ökologischen Gründen.

- Kabelfernbedienung: Ich möchte das Licht über eine Kabelfernbedienung ansteuern.

- z.B. weil ich die Kabelfernbedienung nicht verlieren möchte bzw. leichter finden kann als eine kabellose Fernbedienung.

- z.B. weil ich mich nicht um Batterien kümmern möchte.

- Funkfernbedienung: Ich möchte das Licht über eine kabellose Fernbedienung ansteuern.

- z.B. weil ich das Licht je nach Situation von verschiedenen Orten aus steuern möchte.

Technische Lösungsansätze

- Bewegungssensoren

- PIR: Bewegungen werden auf Basis von Wärmestrahlung erkannt. (richtungssensibel)

- mmWave/Radar: Bewegung werden auf Basis von elekromagnetischen Wellen erkannt. (kann auch Mauern durchdringen)

- Fernbedienungen

- Infrarot-Fernbedienung: Eine Sichtachse (teils mit Reflexion) zwischen Sender an der Fernbedienung und Empfänger ist erforderlich

- Elektromagnetische-Fernbedienung: Das Licht wird über elektromagnetische Wellen z.B. auf Basis von Bluetooth, WLAN, Zigbee etc.) gesteuert.

Beleuchtung

- Welche Räume sollen beleuchtet werden?

- Schlafzimmer

- Flur

- Toilette

- ...

- Was soll beleuchtet werden?

- Bettvorplatz

- Boden

- Schalter

- Griffe

- Fluchtwege

Licht

- Unerwünschte Effekte

- Das Licht blendet.

- Das Licht erzeugt Schlagschatten.

- Das Licht erzeugt Glanzstellen.

- Wo soll das Licht positioniert sein?

- Decke

- Wand

- Boden

- Treppe

- Handlauf

Schalter

- Wo soll der Schalter positioniert sein?

- Am Bett

- Am Nachtkästchen

- Bei der Tür

- ...

Sensoren

- Welchen Bereichs sollen Sensoren erfassen?

- Bei welchem Verhalten soll das Licht gesteuert werden?

Ortsgebunden

- Steckdosen

- Steckdosen sind am passenden Ort.

- Leitungen für neue Steckdosen können (einfach) gelegt werden.

- Kabel

- Kabel können geführt werden (z.B. ohne Stolperfallen zu erzeugen)

- Wie lang müssen Kabel/Verlängerungen sein?

Ortsunabhängig

- Energy Harvesting

- Photovoltaik: "Solarzellen"

- Floureszenz: Nachtleuchtende/Fluoreszierende Materialien

- Genügt da Licht auch im Winter mit kurzen Tagen und langen Nächten?

- wechselbare Batterien / Akku

- Wer erkennt wie und wann einen Leerstand?

- Wer wechselt die Batterien aus bzw. lädt den Akku?

- Was wird zum Wechsel benötigt?

- Wann wird ein Austauschakku geladen

- Wo werden Austauschakkus/Batterien gelagert?

- Fest verbaute Akkus/Batterien

- Wie lange dauert das Laden?

- Wie kann das Gerät während des Ladens betrieben werden?

- Kann das Gerät über einen Mobilen Akku (z.B. Powerbank) geladen werden?

- Wo wird das Ladegerät geladen?

Suchbegriffe

Alle Lösungen auf einen Blick: https://wiqqi.de/approach/nachtlichtstudie-2024/so...

Mach mit - Hilf uns!

- Wir suchen ein "vernetztes Nachtlicht" (Standalone, nicht smart-Home-Basiert). Vom Grundkonzept soll das erste Nachtlicht, das Bewegung erkennt ein nächstes bezw. alle anderen aktivieren.

- Wir suchen konkrete Positive und Negative Erfahrungen.

- Proof of Konzept: Wo war die Reihenfolge der Entscheidungsleitenden Fragen sinnvoll - wo wäre eine andre Reihenfolge - oder andere Fragen sinnvoll gewesen?

Feedback/Fragen: Vorformulierte E-Mail

- Einfluss von Wand- und Decken Farbe (Reflektiertes Spektrum, Absorption)

- Detektionsbereich mit Klebeband einschränken

- Orte für die Montage des eines Bewegungsmelders (Bett, Raumecke)

- Helligkeit, Lichtfarben

- Konfliktfelder

- Strukturell

- Belegt eine Lösung eine Steckdose?

- Verkleinert eine Lösung den Raum/Bewegungsflächen?

- Prozessual

- Reinigung: Stört eine Lösung bei der Reinigung?

- Administration/Wartung

- Kann ich den Batteriewechsel selbst bewältigen

- Ergebnissebene

- Sozial: Fühlt sich eine/mehrere andre Personen gestört?

- Strukturell

Gemeinsam & auf Augenhöhe

Sie haben Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns, mit Ihnen in den Dialog zu treten. Wir sind bereit, über alles zu sprechen - nicht verhandelbar ist jedoch unser Ansatz, die Probleme unserer Zeit gemeinsam und auf Augenhöhe anzugehen.

FAQs

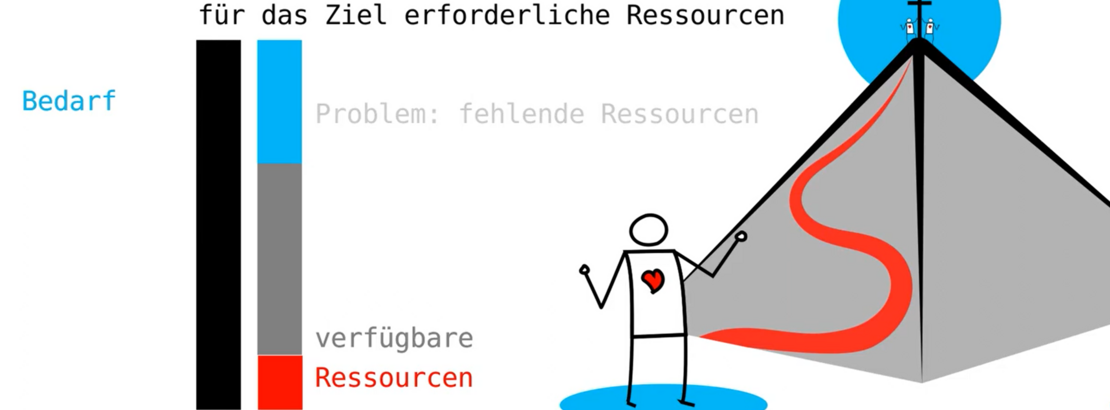

Bedarf = Δ Ressourcen (benötigt - verfügbar)

Projektschublade

In der Projektschublade sind Projekte, die wir bereits adressiert haben und gerne kollaborativ weiterführen.

"historisches" Videomaterial aus dem Jahr 2020, Projekt EXPERTISE 4.0

Hintergrund

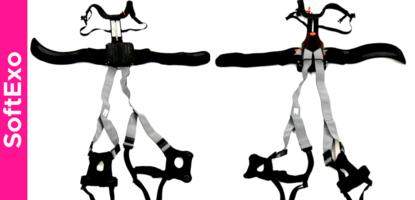

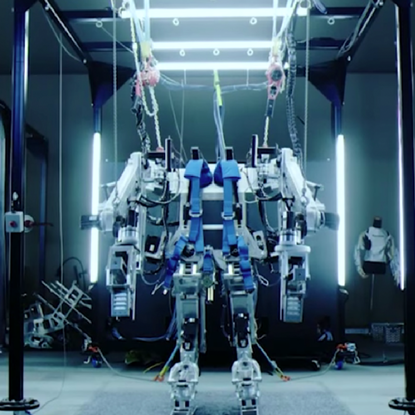

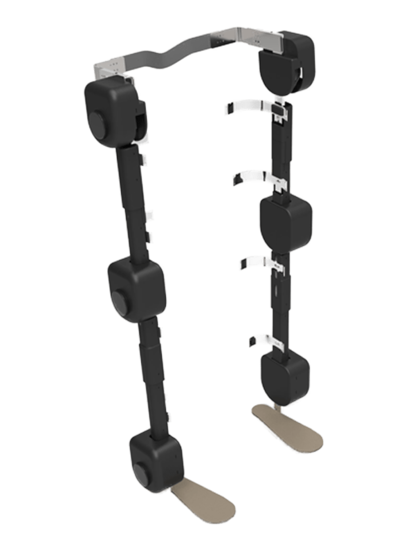

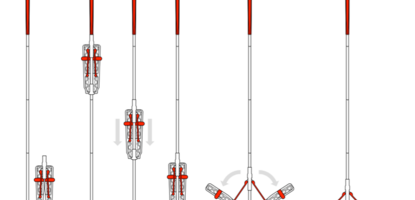

Wir meinen mit Exoskeletten Dinge, die wir uns als (1) unterstützende Bänder, (2) Korsett oder (3) Maschine zum Anziehen vorstellen können. Im Grundsatz unterscheiden wir zwischen:

- passive Exoskelette - bei denen mit Körperkraft ein "Gummiband" oder eine "Feder" gespannt wird. Diese Vorspannung wird später wieder abgegeben.

- aktive Exoskelette - hier wird von extern Energie zugeführt (z.B. elektrisch über einen Akku oder per Druckluft)

Eine Auswahl von Exoskeletten kann in dieser WiQQi-Video-Playlist aus dem Projekt Expertise 4.0 betrachtet werden.

Im Projekt adressieren wir diese Exoskelette:

Innovationszyklen in der Technikentwicklung werden immer kürzer, die Pflege ist und bleibt komplex. Und viele Pflegende haben auch enttäuschende Erfahrung in Bezug auf Heilsversprechen mit Technik erfahren. Deshalb gestalten wir Innovation gemeinsam - von konkreten Bedarfslagen ausgehend. Wenn wir unser Wissen teilen, müssen wir das Rad nicht ständig neu erfinden - und können gemeinsam aus Fehlern lernen. Deshalb gestalten wir Innovation gemeinsam.

Das Thema Exoskelette haben wir gewählt, weil im SimDeC derzeit verschiedene begünstigende Faktoren aufeinandertreffen:

- Das Innovationszentrum zum Mitmachen (IzM) stösst auf breites Interesse - benötigt aber einen Kick-off, um Fahrt aufzunehmen.

- von September bis November 2023 bekommen wir im SimDeC Unterstützung von zwei Studierenden.

- die Preise für Exoskelette sind deutlich gesunken.

- Wir bekommen aufgrund unserer Erfahrungen aus dem Projekt Expertise 4.0 immer wieder Anfragen zum Thema Exoskelette.

Deshalb ergreifen wir die Chance unsere Erfahrung zu teilen - und neue Erfahrung zu ergänzen.

Projektziel & Ablauf

Mit dem Micro-Projekt möchten wir den Wissens- und Erfahrungsbestand in der Pflege zum Thema Exoskelette erweitern:

- Wir möchten unsere Erfahrung zum Thema Exoskelette teilen.

- Wir möchten gemeinsam neue Erfahrungen machen.

Denn auch wenn Exoskelette keine Wunder vollbringen können, tragen Sie dazu bei, den Raum für den Dialog zu eröffnen: Was benötigen und wünschen sich Pflegende, um gute und gesunde Arbeit zu leisten? In welchen Situationen können Exoskelette den Rücken entlasten? In welchen Situationen sollten wir Exoskelette nicht einsetzen?

Auf dieser Basis möchten wir auch unser gemeinsames Innovationszentrum zum Mitmachen miteinander starten.

Nach einem Projektkickoff im SimDeC oder an der Ostschweizer Fachhochschule besuchen wir mit voraussichtlich 5 verschiedenen Exoskeletten die Pflegeheime. Wir sind für 1-3 Tage präsent und bauen einen Parcours auf, mit dem die Pflegenden die Exoskelette strukturiert testen können. Der Parcours umfasst einfache, bekannte Tätigkeiten, wie z.B. das anheben eines Wasserkastens.

Das Innovationszentrum zum Mitmachen sucht Lösungen für konkrete Probleme und Herausforderungen des Alltags. Es möchte insbesondere Menschen mit chronischen Einschränkungen dienen. Dazu zählen Einschränkungen des Alters ebenso wie Einschränkungen durch Behinderung oder Erkrankung. Die Gruppe der direkt betroffenen wird durch die Gruppe der Angehörigen und Bezugspersonen erweitert.

Angehörige können die Exoskelette im SimDeC und bei ausgewählten Veranstaltungen ausprobieren. In der zweiten Projektphase haben wir in den Pflegeheimen genügend Erfahrungen gesammelt, mit der wir möglichst viele fachliche und ethische Fragestellungen bereits aufgreifen konnten.

Nach Projektabschluss erhalten die teilnehmenden Pflegeheime die Möglichkeit, die Exoskelette über einen längeren Zeitraum (z.B. 1-3 Monate) auszuleihen und systematisch zu testen. Diese Projektphase stimmen wir unter allen interessierten Pflegeheimen ab, weil es einige Fragen zu klären gilt, die Hygiene, Fairness, Zustand der Exoskelette, unerwünschte Effekte etc. betreffen.

Konditionen

Die Teilnahme für pflegende Angehörige ist kostenfrei, aber durch personelle Ressourcen nicht unlimitiert.

Interessensbekundung per Mail-Formular

Exoskelette und deren Einsatz in der Pflege

Suchbegriffe

Ausgewählte Exoskelett-Projekte mit Video-Berichterstattung in der Pflege.

- Charité. Berlin

- Modell: Apogee (German Bionic)

- seit: 04/2024

- Projekt: PFLEXO 2.0

- DW-Bericht (mit Video)

- Universitätsmedizin Magdeburg

- Modell: BionicBack (hTRIUS)

- seit 07/2023

- Pressebericht

- YouTube Short (Video)

- Diakonie Stiftung Salem

- Modell: BionicBack (hTRIUS)

- seit 01/2024

- Pressebericht

- Lokalzeit OWL (Video, ab Minute 15:10)

- Diakoneo Hans-Roser-Haus

- Modelle

- Rakunie (n-ippin)

- PaexoSoft Back (Ottobock)

- seit 06/2023

- Projektwebseite

- Projektvideo (Workshop)

- Modelle

- Bruderhausdiakonie

- Modelle

- Cray X (German Bionic)

- Laevo V2.56 (Laevo)

- rakunie (n-ippin)

- SoftExo Version 1,2,3 (Hunic)

- Projektlaufzeit (11/2018-11/2021)

- Projekt Expertise 4.0

- Vorstellung der Exoskelette (Playlist, Videos)

- Modelle

Entscheidungskriterien entwickeln: Wir erarbeiten allparteiliche Kriterien, die als Auswahlhilfe zwischen Bedarf und Technischer Lösung vermitteln und vor Fehlentscheidungen schützen.

Einführendes Video

Wir sind gemeinsam unterwegs im St. Gallen und haben den Langstock mit (simulierter) sprachlicher Unterstützung ergänzt und ersetzt. Die Unterschiede liegen in:

- Geschwindigkeit des Vorankommens - Sie ist relevant bei Regen, Kälte und beim Überqueren von Strassen.

- Kraftübertragung: Wenn beide Hände am Rollstuhl voll eingesetzt werden können, ist die Belastung im Rücken Symmetrisch, das Bergauffahren erleichtert und das Bremsen bergabwärts sicherer - insbesondere bei Nässe.

- Unabsehbarkeiten: Wenn Leitlinien fehlen - etwa in Hallen oder auf Plätzen, ist die Reichweite des Langstocks zu gering. Zudem ist der Langstock eingeschränkt in der Wahrnehmung von erhabenen Dingen wie Ketten, Schranken, Bänken

Wo gibt es Expertinnen und Experten?

Wir möchten die Problemlage sichtbar machen, Im Dezember 2023 wissen wir von 4 Personen im Umkreis der Stadt St. Gallen (CH), und einer Person im Allgäu. Wir möchten auf einer Karte darstellen, wie viele Personen wir für das gemeinsame Testen erreichen können. Idealerweise immer im Tandem mit einer Institution oder einem Verein. Deshalb freuen wir uns über Ihr Interesse und Ihre im ersten Schritt unverbindliche Teilnahme.

Projektablauf

- Sondierende Recherche: Wir haben in einer kurzen und schnellen Recherche nach möglichen Lösungen gesucht.

- Netzwerkaufbau: Wir suchen nach möglichen Partnerinsitutionen und weiteren Betroffenen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein, und verdeutlichen unser Netzwerk auf einer Landkarte – Im Idealfall sähe die etwa so aus, prall und international gefüllt: Beispielkarte Mehrgenerationenhäuser DE

- Vertiefende Recherche: Wir recherchieren systematisch nach Lösungen, die dem Bedarf oder den Bedarfen entsprechen.

- Mittelbeschaffung

- Hersteller: Wir laden mit einem schlichten Dokument/Webseite Hersteller ein, uns Lösungen zu bemustern, die der Person im Video die Navigation erleichtern würden.

- Stiftungen): Wir fragen Stiftungen an, ob wir Ihnen mit unserer Idee einen Förderungsantrag zukommen lassen dürfen.

- Zoll: Je nachdem, wie gross unser Netzwerk ist und wie die Rückmeldung von Stiftungen und Herstellern ist, müssen wir eine Lösung finden, wie wir mit der Zollgrenze zwischen DE/AT und CH/LI umgehen.

- Öffentlichkeitsarbeit: Wir arbeiten von Beginn an mit der Öffentlichkeit – und erstellen «Unboxing-Videos», die einerseits die Bekanntheit des Projekts erhöhen sollen – aber auch die Partizipation ermöglichen – indem wir explizit dazu aufrufen, uns Fragen zu stellen.

- Tutorials: Wir erstellen Video-Tutorials zur Reichweite und den Grenzen einzelner Lösungen sowie deren systematischen Erprobung. Begleitend gibt es Webseiten / Online-Materialien, die sowohl für blinde als auch sehende Personen optimiert sind.

- Erprobung: Wir erproben die Lösungen nacheinander und versenden/transportieren Sie von Standort zu Standort. Damit möchten wir die Rückmeldung von möglichst vielen Personen erhalten. Aus den Rückmeldungen der Bewertungen leiten wir gemeinsam mit den Betroffen systematisch Bewertungskriterien ab.

- Öffentliches Wissen: Die Produkte und die Kriterien ordnen wir tabellarisch an, wie das auch aus der Stiftung Warentest bekannt ist. So können Menschen mit ähnlichen Bedarfen schnellstmöglich herausfinden, welche Geräte für Sie eine Unterstützung sein könnten – aber auch: Worauf man bei solchen Navigationshilfen achten kann/sollte.

- Wir informieren just in Time über Social Media-Kanäle und die Reichweite des Projekts kontinuierlich auszubauen.

- Wir halten das Wissen auf der Plattform WiQQi nachhaltig aktuell.

- Darüber hinaus rechnen wir mit grosser medialer Aufmerksamkeit.

- Klassische Abschlussberichte (Print/PDF) erstellen wir gerne in Zusammenarbeit mit all jenen, die solche Formen der Dokumentation wünschen.

Sondierende Recherche:

Hintergründe:

- Das Vorgehen basiert auf dem Konzept des Innovationszentrums zum Mitmachen - eine nachhaltige Struktur zur Forschung für die Praxis.

- WiQQi bietet die digitale Infrastruktur, die der partizipativen Arbeit zu Grunde liegt. Die Leistungsbroschüre erläutert die Wirkmechanismen.

- Über unsere bisherige Arbeit informieren wir unter: https://simdec.ch/page/simdec-publikationen

Im Anschluss an die Sendung "Linkshänder - Außenseiter und Spitzenreiter in der Rechtshänderwelt" [Henning Hübert, Deutschlandfunk, Wiederholung vom 19.01.2019] fragen wir uns:

In welchem Bezug steht die linke Hand zur Pflege?

- Welche Schwierigkeiten erleben Pflegende oder deren Gegenüber?

- Welche Schwierigkeiten entstehen durch Strukturen und Prozesse?

- Welche Grenzen ergeben sich aus Konzepten oder gegenständlichen Artefakten?

- Welche Veränderungen wünschen sich Menschen im Setting der Pflege, die die linke Hand bevorzugt nutzen?

- Welche Praxis, welche Lösungen werden als hilfreich erlebt?

Wir freuen uns über Impulse, Anregungen und Kritik, die uns helfen, die Relevanz der Fragestellung einzuschätzen. Öffentlich über Instagram - oder persönlich/anonym

Mitmachstudie

- Sind Sie oder kennen Sie eine Person, die aufgrund einer (dementiell bedingten) Wahrnehmungsstörung das Besteck auf dem Tisch nicht mehr findet?

- Hilft rotes Klebeband auf dem Besteckgriff, dieses Problem zu lösen?

Wenn wir unser Wissen Teilen, wissen wissen wir alle mehr.

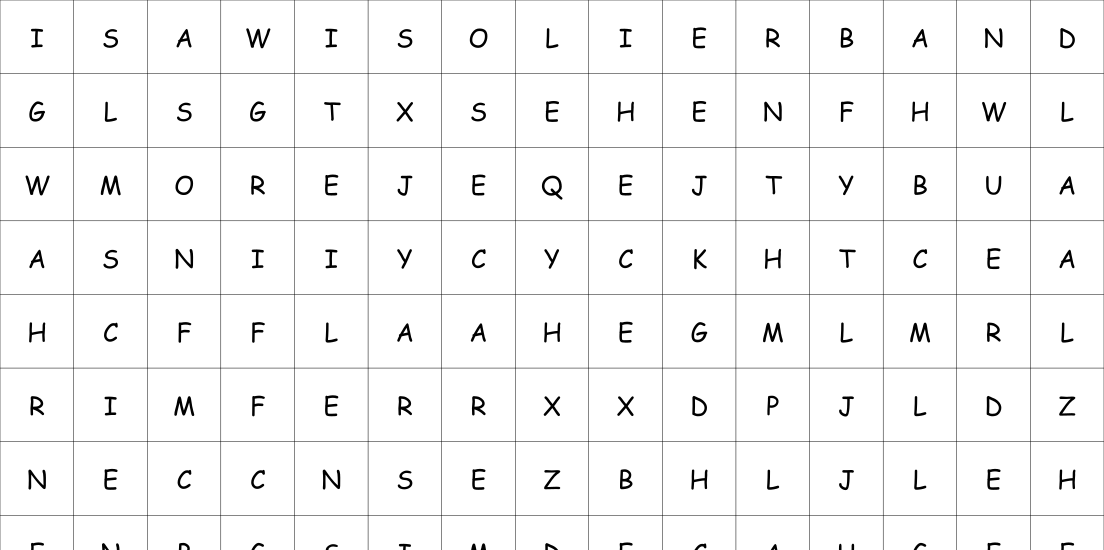

Beim Suchsel (Wortsuchrätsel, Wortgitter, Buchstabensalat) befinden wir uns in einer ähnlichen Situation: Obwohl auch im Suchsel die Wörter Besteck, rot und Griff zu optisch zu sehen sind – haben wir Mühe, diese Worte zu erkennen.

Die Anzahl der Zeichen ähnlich: Dieser Text hat 230 (mit Leerzeichen) – das Suchsel 225 Zeichen. Leichter geht's mit Markierungen (

- Ausgangslage:

- Eine Person kann durch eine demenzielle Veränderung das Besteck nicht mehr wahrnehmen. Sie findet es auf dem Tisch nicht.

- Die optische Wahrnehmung ist nicht eingeschränkt.

- Test 1

- Mit dem Besteck aus dem "Alzheimer Speiseset Extra" konnte die Person wieder selbständig essen.

- Das Besteck wurde dennoch nicht akzeptiert:

- Die betroffene Person hat sich durch die dicken Griffe des Bestecks aber stigmatisiert gefühlt.

- Ausserdem war das Messer zu stumpf.

- Test 2

- Mit dem neu beschafften Besteck "Guimauve" konnte die Betroffene Person ebenso selbständig essen.

- Das Besteck wird akzeptiert und in der Praxis eingesetzt.

- Dialogphase

- Wir haben in der Zwischenzeit mit verschiedenen Personen gesprochen. Dabei kam die Idee auf, vor einem Neukauf das bestehende Besteck zu modifizieren. Wir sehen folgende Optionen:

- Lackieren mit Nagellack (verworfen, weil sich in Mikro-Rissen keime Festsetzen können und das Entfernen nach dem Test aufwändig sein könnte.)

- Tauch-Lack (verworfen, weil Hygiene und Entfernen nach dem Test nicht eingeschätzt werden können).

- Rotes Isolierband: Wir geben dem Besteck eine zweite, färbende Oberfläche.

- Test 3

- Das Besteck, wurde am Griff mit Klebeband bearbeitet.

- Das Besteck wurde auf dem Tisch gefunden.

- Das Besteck wurde akzeptiert.

- Social Media

- Wir sprechen über das Phänomen auf Social Media.

- Die Lösung hat 14 Monate lang geholfen, bis der Nutzen des Bestecks nicht mehr assoziiert werden konnte.

An dieser Stelle sammeln und bündeln wir weiterführende Forschungsfragen, die uns rückgemeldet werden. Diese könnten etwa sein:

- Langzeit-Effekt: Falls es hilft: Wie lange hilft ein farbiger Besteckgriff dabei, dass das Besteck gefunden wird?

- Begleitumstände: Was könnte sich auf die Wirksamkeit auswirken?

- Alter: Wie alt ist die betroffene Person?

- Geschlecht: Welches Geschlecht hat die betroffene Person?

- Diagnose: Auf welche Ursache wird die Wahrnehmungsstörung zurückgeführt?

- Frage 1 ist ein Pflichtfeld, alle anderen Angaben sind freiwillig. Füllen Sie bitte nur das aus, was Sie für Sich als sinnvoll betrachten. Treten Sie am Zweifel mit uns in Kontakt - Ihre Frage ist sicherlich auch für andere interessant.

- Warum die Postleitzahl? Auf Basis der Postleitzahl können wir die Verteilung der Phänomene auf einer sehr groben Karte darstellen.

- Wozu Fotos? Mit Fotos von Besteck und Tisch können wir möglicherweise die Situation besser erfassen.

- Warum Kontaktdaten? Falls Sie mit uns gemeinsam forschen wollen, kontaktieren wir Sie gerne - falls Sie das wünschen benötigen wir Ihre Kontaktdaten.

Tipp: Im Chrome-Browser können Sie mit einem Rechtsklick auf eine beliebige Website ein Menü aufrufen, indem Sie einen "QR-Code für diese Seite" erstellen können.

Falls Sie mehrere Situationen erlebt haben - füllen Sie den Fragebogen gerne mehrfach aus (oder wenden Sie sich

persönlich an uns)

Fallarbeit

Unsere Fälle können immer vertieft und aktualisiert werden.

Themensammlung (für Semesterarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten etc.)

Hier sammeln wir Themen und Stichworte, die im Rahmen von Semester-Arbeiten, studentischen Projekten, Bachelor- und Masterarbeiten gemeinsam verfolgen können. Die Unterteilung in Bedarfe & Beratung, Programmierung und Mechanik ist nicht trennscharf.

Bedarfe, Beratung & Recherche

- Beratungsworkflows erstellen

- Thema: Nachtlicht / Orientierungslicht

- Öffnungshilfen für PET-Flaschen, Gurkengläser, Dosen

- Alarmtrittmatten/Sturzprävention

- Kühlschrank-Überwachung

Programmierung / Sensorik

- Home Assistant

- Smart Home für Blinde Menschen

- Smart Home zur Unterstützung der Wiedereingliederung / Reha

- Furhat

- Wie können wir den Furhat (sozialer Roboter, Programmierung mit Kotlin oder Blockly) zum Gesprächstraining in der Lehre einsetzen?

- Wie können wir Furhat zur Unruhe-Erkennung einsetzen?

- Toilettenstudie (zur Klärung der Hypothese, ob Stuhlgangprobleme durch eine kontraproduktive Körperhaltung erzeugt werden).

- Projection-Mapping in der Küche (Simulation von verschiedenen Ordungssystem-Varianten durch Projektion auf Weisse Oberschrank-Türen)

- Virtual Reality in der Beratung (3D-Scan, 360°-Rundgänge, ...)

Mechanik

- 3D-Druck

- Anschneide-Hilfe für blinde Menschen, die Zigarre rauchen wollen (Prototyp funktioniert)

- Anzünd-Hilfe für blinde Menschen, die Zigarre rauchen möchten (Prototyp funktioniert)

- Adapter: Einkaufswagen auf Einkaufstrolley

- Juristisches Thema: Produkthaftung - Was passiert wenn unsere 3D-Druck-Ideen Schaden anrichten?

- Herdschablone: Wie können Blinde Menschen das Touchscreen-Bedienelement am Herd benutzen?

- (Programmierung): App/Konfigurator zum erstellen einer Herdschablone auf Basis eines Fotos von oben (ggf. mit Vergleichsmasstab)