Handout

Worum geht es im SimDeC?

Uns geht es darum, die sozialen und monetären Kosten von Fehlern und Fehlentscheidungen zu reduzieren.

Wir möchten mit unserer Arbeit die ethisch und fachlich reflektierte, kriterienorientiert begründete Entscheidung fördern.

Zentrale Herausforderungen

Die Geschichte zur Knöpfhilfe erzählt von einer Frau, die in Folge einer Chemotherapie Sensibilitätsstörungen in den Fingern hatte. Sie trug fast ausschliesslich Blusen zum Knöpfen und hat alle weggeworfen. "Ich konnte sie nicht mehr sehen". Jahre später, weit nach Abschluss ihrer Therapie lernte sie in einer Musterwohnung die Knöpfhilfe kennen:

Das hätte mir so viel Kummer erspart!

Ähnliche Geschichten kennen wir aus anderen Beratungsfällen. Wer nicht mehr in die Badewanne kommt, wäscht sich vielleicht mit dem Waschlappen (wenn nicht bekannt ist, dass es Haltegriffe, Drehteller oder Möglichkeiten der Wohnraumanpassung gibt.

Referenzen in der Literatur

- Es braucht mehr Bildungsangebote für ältere Menschen und Beratende.

- Es braucht mehr Wissen als Voraussetzung für bedarfsgerechte Versorgung.

- Es braucht mehr Aufmerksamkeit für Technik als Option in der Versorgung.

- Als zentrales Argument für eine Qualitätsvolle Versorgung gilt eine bedarfsgerechte Versorgung.

- Die Rolle von Technik in der bedarfsgerechten Versorgung soll aufgezeigt werden.

- Als Zielgruppe der Sensibilisierung sollen nicht nur akut Betroffene gelten.

- Sensibilisierung erfolgt zu spät - damit werden Präventionspotenziale verschenkt.

Es braucht mehr Bildungsangebote für Ältere Menschen und Beratende

In kontinuierlicher Abstimmung und Kooperation mit den Bundesländern sind Bildungsgelegenheiten für ältere Menschen in jeder Kommune zu schaffen. Gebraucht werden leicht zugängliche, quartiersbezogene Lernorte und Angebote im direkten Wohnumfeld älterer Menschen, die finanziell, räumlich und technisch angemessen ausgestattet sein müssen. Die Angebote müssen kostenfrei oder kostengünstig sein, damit auch ältere Menschen mit geringem Einkommen an Bildungsaktivitäten teilhaben können. Bei Bedarf sollten Lernangebote zudem in der eigenen Häuslichkeit und in Pflegeeinrichtungen durchgeführt werden (BAGSO 05/2022, S. 5-6)

Zentrales Ziel muss es auch sein, Angebote für ältere Menschen in ihrer Vielfalt zu schaffen. Ein hohes Maß an Aufmerksamkeit sollte den Personengruppen zuteilwerden, die von bisherigen Angeboten häufig nicht erreicht werden. Dies gilt insbesondere für Menschen mit geringer formaler Bildung, mit prekärer Alterssicherung, im hohen und höchsten Alter und für Ältere mit Zuwanderungsgeschichte. Auch für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, mit Behinderungen und Pflegebedarf müssen leicht zugängliche Bildungsangebote entwickelt werden. Dabei sollen ihre Ressourcen und Fähigkeiten in den Mittelpunkt gestellt und Rahmenbedingungen geschaffen werden, die ihnen den Zugang erleichtern. (BAGSO 05/2022, S. 5-6)

Wissen ist Voraussetzung für bedarfsgerechte Versorgung

Aufgrund des explorativen Charakters der Studie gibt es einige Limitierungen für die vorliegende quantitative Erhebung. Diese wurden sowohl im Forschungsprozess, der Methodik als auch durch die Rückmeldung der Teilnehmenden identifiziert. Insbesondere die breite Aufstellung der Studie über alle Hilfsmittelproduktgruppen hinweg wurde von den Teilnehmenden als Hürde identifiziert. Es ist demnach davon auszugehen, dass bei der Durchführung des Fragebogens zumeist ein Produkt oder eine Produktgruppen in der Wahrnehmung der Teilnehmenden vorrangig präsent war. (Raschper et al. 2022, S. 63 im PDF)

Hinsichtlich der beeinflussenden Faktoren kann herausgestellt werden, dass gewisse Aspekte übergreifend für alle Teilnehmendengruppen von hoher Relevanz sind. Dazu gehört insbesondere die Passung zwischen Hilfsmittel und Bedarf der Nutzer*innen, und dass die Hilfsmittel durch diese angewendet werden können. Ein weiterer Schwerpunkt bei den beeinflussenden Faktoren bilden die Kategorien, die sich in interaktiven Situationen des Versorgungs-prozesses, wie der Zusammenarbeit, Kooperation und Kommunikation zwischen Nutzer*innen und den anderen Akteuren im Gesundheitswesen, manifestieren. Dazu gehören z.B. die angebotene Beratung der Hilfsmittelleistungserbringer*innen, die Aufklärung der Nutzer*innen durch die weiteren Leistungserbringer*innen oder die Kooperation der Kostenträger mit den Nutzer*innen. Außerdem gibt die Kategorie Ausmaß der Motivation und des Engagements auf Seiten der weiteren Leistungserbringer*innen einen Hinweis darauf, dass die Versorgung über die gesetzlichen Vorschriften hinaus eine Auswirkung auf die Versorgungsqualität hat. Bei anderen Aspekten gab es auffällige Unterschiede, beispielsweise bei der Relevanz der Höhe der Herstellungskosten, der Bereitschaft zur Kostenübernahme und der Bereitschaft zur Ausstellung von Folgerezepten. Zusammenfassend kann bezüglich der beeinflussenden Faktoren festgehalten werden, dass hier besonders die produkt- und prozessbezogenen Aspekte von hoher Bedeutung sind. (Raschper et al. 2022, S. 62 im PDF)

Es braucht mehr Aufmerksamkeit für Technik als Option in der Versorgung

Öffentlichkeitsarbeit dient aus Sicht der Expert*innen zunächst den Ratsuchenden selbst, d. h. Privatpersonen, die aufgrund einer konkreten Bedarfssituation Wohn- und Technikberatung benötigen (können). Die Befragten sehen sie als einen wichtigen Weg, Ratsuchende über Technikberatung und die Möglichkeiten technischer Unterstützung zu informieren. Der Zweck der Öffentlichkeitsarbeit sollte vor allem der Sensibilisierung, Informationsvermittlung und Aufklärung dienen und nicht etwa dem Ziel, möglichst viele Ratsuchende von den Vorzügen technischer Hilfen zu überzeugen. Gute Öffentlichkeitsarbeit ist demnach in der Lage, die Rolle von Technik innerhalb einer bedarfsgerechten Versorgung aufzuzeigen, dient jedoch nicht dazu, eine Maßnahme zur Förderung gesamtgesellschaftlicher Technisierung zu sein. Die befragten Expert*innen gehen zwar davon aus, dass die Einführung von Technikberatung und ihr steigender Bekanntheitsgrad die Nachfrage nach entsprechenden Technologien befördern werden. Die Hauptursache einer steigenden Nachfrage nach Technikberatung sehen sie jedoch nicht in der Verfügbarkeit des Angebotes an sich, sondern im steigenden Gesamtinteresse an digitalen assistiven Technologien in einer digitalisierten Gesellschaft. Neben der Informationsvermittlung und Aufklärung messen einige Expert*innen auch weiteren Zielen von Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Bedeutung zu. Dazu gehören Kompetenzerweiterung, Befähigung, Bildung und Prävention. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 81, Hervorhebungen JH)

Aufgrund der hohen Bereitschaft zur Techniknutzung unter pflegenden Angehörigen der erwachsenen Kindergeneration, die ihre Elterngeneration pflegt, machen einige Befragte auf das große Potenzial präventiver Beratung aufmerksam. So können erwachsene Kinder, die sich für die Anpassung des Wohnraums und die technische Ausstattung der Wohnungen ihrer Eltern mit Pflegebedarf bemühen, für notwendige Maßnahmen in ihren eigenen Wohnungen sensibilisiert werden. Daher plädieren einige Interviewpersonen dazu, Menschen in allen Lebenslagen auf die Möglichkeiten technischer Hilfen aufmerksam zu machen und als Zielgruppe nicht nur die zu beratenden Personen zu betrachten, sondern auch deren Netzwerke, die zum einen mit dem Ziel der Unterstützung und Entlastung, zum anderen im Sinne der eigenen Prävention angesprochen werden können. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 124, Hervorhebungen JH)

Daher ist es wichtig, dass Wohn- und Technikberatungsstellen an der Entwicklung entsprechender Konzepte zur Prävention mitwirken, die an potenziell Ratsuchende gerichtet sind. Die Vermittlung von grundlegender Digitalkompetenz, z. B. mithilfe verschiedener Qualifizierungsformate, kann dabei eine geeignete Brücke zur (späteren) Akzeptanz und Nutzung assistiver digitaler Technik bilden. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 72, Hervorhebungen JH)

Es braucht Beratungs-, Reflexion- und Implementierungskompetenz

7. Digitale Kompetenzen in für ältere Menschen relevanten Berufsgruppen fördern Das Wirken bestimmter Berufsgruppen hat im Leben oder für das Leben älterer Menschen eine besondere Bedeutung. Gemeint sind hier vor allem Berufsgruppen in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Soziale Arbeit, Architektur und Handwerk, aber auch Handel, Banken und Versicherungen. Die Kommission empfiehlt der Bundesregierung und den Ländern, Gesetze und Regelungen auf den Weg zu bringen, die sicherstellen, dass der Erwerb von digitalen Kompetenzen und die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der digitalen Transformation auf den eigenen Arbeitsbereich und auf das Leben älterer Menschen feste Bestandteile in allen Ausbildungscurricula dieser Berufsgruppen werden. Das Ziel sollte sein, bei den Angehörigen dieser Berufsgruppen eine umfassende Beratungs-, Reflexions- und Implementierungskompetenz im Hinblick auf einen angemessenen Einsatz digitaler Technologien auszubilden. (BMFSFJ 2020, S. 137, Hervorhebungen JH)

- Durch Kollaboration können Entwicklungskosten geteilt werden - das hebt Benachteiligungen kleinerer Akteure (Gemeinden/Organisationen/Ehrenamt) auf.

- Durch Kollaboration können Ergebnisse/Feedback geteilt werden - so kann sich die persönliche nähe kleinerer Akteure als zentrale Stärke genutzt werden.

- Durch Kollaboration kann auch eine Basis für die Mitgestaltung der Technikentwicklung geschafft werden.

Es braucht mehr Kooperation

Sensibilisierung und damit Öffnung gegenüber dem Gedanken der Prävention können auch durch Qualifizierungsangebote gefördert werden. So können etwa spezifische Formate entwickelt werden, die Öffentlichkeitsarbeit mit Befähigung von Ehrenamtlichen, von älteren Menschen, Ratsuchenden, Auszubildenden, Schüller*innen usw. verbinden. Wie stark sich eine Beratungsstelle den Bildungsaufgaben zuwendet, hängt aus Sicht der Expert*innen von ihrem Tätigkeitsprofil und ihrer Größe ab. So sind beispielsweise größere Beratungsstellen in der Lage, eigene Veranstaltungen zu konzipieren, die der Öffentlichkeitsarbeit und der Kompetenzvermittlung zugleich dienen können. Einige Expert*innen berichten ebenfalls über Kooperationen mit anderen Einrichtungen, die zum Zweck gemeinsamer Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit eingegangen werden. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 82, Hervorhebungen JH)

Aus Sicht einiger Expert*innen ist es daher wichtig, nicht nur die Beteiligung künftiger Nutzer*innen – unter Beachtung besonderer methodischer Gütekriterien – zu unterstützen, sondern auch die Kooperation zwischen Technikentwicklung sowie Wohn- und Technikberatung zu fördern. Projekte, in denen Technologien für Zielgruppen der Wohn- und Technikberatung entwickelt werden, sollten auf derartige Kooperationen häufiger zurückgreifen und die Erfahrungen der Berater*innen viel stärker berücksichtigen. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 176, Hervorhebungen JH)

Empfehlung 1: Vorhandene Strukturen nutzen und damit Brücken bauen in die digitale Welt. Bereits existierende Freiwilligeninitiativen, Aktivitäten von Kirchengemeinden und Begegnungsstätten oder Volkshochschulen sollen zur Sensibilisierung und Befähigung im Kontext des Themas Digitalisierung genutzt werden. In möglichst niederschwelliger Zugangsweise könnten sich dabei alte Menschen Schritt für Schritt mit digitaler Technik vertraut machen. Gewohnte Kanäle wie Telefon (z. B. „Klöntelefon“) und bereits existierende gesellige Kontaktformen sind als erste Strategien sinnvoll, um bestehende Zugänge zu wenig technikaffinen Menschen zu nutzen, erste digitale Erfahrungen zu ermöglichen und Hemmschwellen abzubauen. In diesem Rahmen kann der digitale Kompetenzerwerb „en passant“ erfolgen, die Hinführung an digitale Technologien mit dem positiven Gemeinschaftserleben verknüpft werden. Zusätzlich können geschulte Freiwillige dabei als „digitale Mittler“ ihr Wissen weitergeben (auch als „peer-to-peer“- Ansatz5) und bei der Anwendung technischer Systeme begleiten. Damit entsteht ein attraktives neues Feld, das die Optionen im Bereich der Strukturen des Freiwilligen/ Bürgerschaftlichen Engagements sinnvoll erweitert. Das Motto sollte lauten: Brücken bauen zu digitalen Techniken über vorhandene Alltagskontakte und - begegnungsformen. (DGGG 2022, S. 3-4, Hervorhebungen JH)

Es braucht ernst gemeinde Partizipation

Empfehlung 5: Partizipationsmöglichkeiten bei Technikentwicklung anbieten und gleichzeitig ambivalenten Haltungen Beachtung schenken. Die Partizipation künftiger und potenzieller Nutzergruppen ist ein wichtiger Aspekt bei künftiger Technikentwicklung. Allerdings braucht die Einbindung älterer und alter Menschen einen angemessenen Rahmen und die dabei entstehende Dynamik aus differierenden Erwartungen und Sichtweisen muss eine entsprechende Beachtung erfahren. Auch ambivalente Haltungen und Befürchtungen im Kontext der Digitalisierung müssen dabei Raum und Beachtung erfahren. Wenn das nicht gegeben ist, kann schnell das Gefühl einer „Feigenblattpartizipation“ entstehen – das heißt, dass sich die beteiligten Älteren auch instrumentalisiert fühlen können. Die bisherigen Erfahrungen in diesem Kontext sind noch sehr divers und es bedarf hier einer deutlichen Nachsteuerung im geeigneten methodischen Vorgehen. Einbindung und Beteiligung können aber auf jeden Fall mehr Vertrauen in und einen offeneren Umgang mit digitalen Technologien ermöglichen und die Entwicklung digitaler Souveränität älterer und alter Menschen fördern, auch im Kontext von Datenschutz und der Wahrung von Persönlichkeitsrechten. (DGGG 2022, S. 5, Hervorhebungen JH)

In meinen ersten Tagen in der Schweiz hatte ich eine Frau beraten, die sowohl Vater als auch Mutter gepflegt hat. Sie versprach sich einen Mehrwert von den Vakuumhaken. Wie üblich habe ich den Link zum konkreten Produkt versendet und bekam die Rückfrage: Gibt es das auch in der Schweiz? Weil das noch nie geprüft hatte, habe ich nachgesehen: Ja, das Produkt ist überall verfügbar. Es wäre für alle beteiligten einfacher gewesen, über die Strasse ins Geschäft zu gehen:

Statt 6 Minuten gemeinsam zum Regal zu gehen, haben wir ellenlange E-Mails geschrieben.

Eine andere Geschichte erzählt von einem Mann, der in der ReHa nach einem Schlaganfall ein Einhand-Brett kennengelernt hatte. Zu Hause musste er sein Brot schmieren lassen - diese Abhängigkeit führte zu familiären Spannungen. Er ging davon aus, dass solche Einhandbretter nur von Gesundheitseinrichtungen gekauft werden könnten und versuchte gar nicht, eines zu beschaffen.

Referenzen in der Literatur

- Beschaffung wird an Angehörige delegiert.

Beschaffung wird an Angehörige delegiert

Neben den verschiedenen Problem- und Lebenslagen bilden auch unterschiedliche Interessen, Motive und Anlässe der Inanspruchnahme von Technikberatung sowie unterschiedliche Ziele, die mit dem Einsatz von Technik assoziiert werden, eine Erklärung für die hohe Diversität Ratsuchender. Handelt es sich etwa um pflegende Angehörige, gelten komplexe Versorgungssituationen, lückenhafte Pflegearrangements und hohe Belastung als wesentliche Be-weggründe dafür, warum sie assistive Technik anfragen. Es sind ebenfalls Angehörige, die vor allem komplexe datenverarbeitende Technologien, z. B. Aktivitätsmonitoring, häufiger nach-fragen, u.a. deshalb, weil sie mit den zu pflegenden Personen nicht im gleichen Haushalt leben. Angehörige bilden in der Regel auch die „realen Nutzer*innen“ von Technik, da sie die Produkte meist beschaffen, installieren und bedienen. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 123-124, Hervorhebungen JH)

Beschaffungsproblem: Finanzierung

Trotz gesetzlicher Regelungen kommt es im Alltag immer wieder zu Problemen, welcher Kostenträger für die Beschaffung und Finanzierung von Hilfsmitteln zuständig ist. Insbesondere die Hilfsmittelbeschaffung von Hilfsmitteln mit Doppelfunktion ist oft unklar. Auch im Pflegeheim ist die Zuständigkeit nicht immer eindeutig. Pflegebedürftige stehen immer wieder vor dem Problem, wer die Kosten übernehmen muss: Heim, Pflege- oder Krankenversicherung oder der Bewohner selbst. (Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz 2020, S. 1, Hervorhebungen JH)

Beschaffungsproblem: Lieferengpässe

In verschiedenen Foren wird über Lieferschwierigkeiten und Qualitätsmängel berichtet, z.B.

- Qualitätsprobleme: https://www.bvmed.de/themen/hilfsmittel/kampagne-f...

- EU-Medizinproduktverordnung: https://www.br.de/nachrichten/bayern/eu-verordnung...

- Hilfsmittel sind veraltet oder werden nicht mehr hergestellt: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/142354/Fast...

- Interessensverbände erfassen Problemanzeigen (S. 9) https://www.dvfr.de/fileadmin/user_upload/DVfR/Dow...

- Der Sonderbericht des Bundesamtes für Soziale Sicherung (2022/23?) weist auf Strukturelle Mängel hin.

Beschaffungsprobleme aus der forschenden Beratung

Bei unserer Arbeit in WiQQi und im SimDeC erreichen uns immer wieder anfragen - sowohl von Privatpersonen als auch von Institutionen (z.B. Alzheimer-Vereinigungen). Diese Betreffen:

- Beschaffungsprobleme bei vergriffenen Produkten

- Beschaffungsprobleme bei Produkten, die nur im Ausland gekauft werden können

- Unbewusste Beschaffungsprobleme: Personen denken, etwas könne nur von Organisationen der Gesundheitsversorgung beschafft werden.

- Beschaffungsprobleme, weil der passende Begriff (Produktname, Produktgattung) nicht greifbar ist.

- Unsicherheiten, weil nicht recherchiert werden kann, dass ein Produkt nicht mehr verfügbar ist.

Eine von zwei Freundinnen hatte ich ir bereits einmal beraten. In diesem Vertrauen trug Sie das Problem der Freundin zu mir: Sie kann das Gurkenglas nicht mehr öffnen. Ich hatte zwar genügend dafür sensibilisiert, dass auch gut gemeinte Hilfe als Stigmatisierend ankommen kann. Aber ich hatte nicht daran gedacht, dass es wichtig sein könnte, die Anwendung der Hilfsmittel zu üben. "Wir hätten uns beinahe zerstritten - das Zeug hat nicht funktioniert". Zwischen Frust und Ehrgeiz übte die Helferin den Umgang mit dem einen Öffner - und dann mit dem anderen:

Ich habe 3 Monate geübt, dann hat es geklappt. Mit dem anderen waren es nur noch 2 Wochen.

Am Ende des Tages nutzten beide Freundinnen jeweils einen Schraubdeckelöffner. Weil auch die vermittelnde Freundin einen Nutzen in einem der Öffner für sich entdeckt hat.

Manchmal läuft es so schlecht, dass jede Implementierung eine Verbesserung ist. Das Implementierungs-Tief ist aber letztlich immer da. Wie tief es ist und wie lange es dauert, kann durch Übung und Anleitung beeinflusst werden.

Referenzen in der Literatur

- Technik muss bedient werden können.

- Implementierung von Technik ist kein Selbstläufer.

- Es braucht Beratungs-, Reflexions- und Implementierungskompetenz.

Technik muss auch bedient werden können

Hinsichtlich der beeinflussenden Faktoren kann herausgestellt werden, dass gewisse Aspekte übergreifend für alle Teilnehmendengruppen von hoher Relevanz sind. Dazu gehört insbesondere die Passung zwischen Hilfsmittel und Bedarf der Nutzer*innen, und dass die Hilfsmittel durch diese angewendet werden können. Ein weiterer Schwerpunkt bei den beeinflussenden Faktoren bilden die Kategorien, die sich in interaktiven Situationen des Versorgungs-prozesses, wie der Zusammenarbeit, Kooperation und Kommunikation zwischen Nutzer*innen und den anderen Akteuren im Gesundheitswesen, manifestieren. Dazu gehören z.B. die angebotene Beratung der Hilfsmittelleistungserbringer*innen, die Aufklärung der Nutzer*innen durch die weiteren Leistungserbringer*innen oder die Kooperation der Kostenträger mit den Nutzer*innen. Außerdem gibt die Kategorie Ausmaß der Motivation und des Engagements auf Seiten der weiteren Leistungserbringer*innen einen Hinweis darauf, dass die Versorgung über die gesetzlichen Vorschriften hinaus eine Auswirkung auf die Versorgungsqualität hat. Bei anderen Aspekten gab es auffällige Unterschiede, beispielsweise bei der Relevanz der Höhe der Herstellungskosten, der Bereitschaft zur Kostenübernahme und der Bereitschaft zur Ausstellung von Folgerezepten. Zusammenfassend kann bezüglich der beeinflussenden Faktoren festgehalten werden, dass hier besonders die produkt- und prozessbezogenen Aspekte von hoher Bedeutung sind. (Raschper et al. 2022, S. 62 im PDF)

Deutlich wurde der unterschiedliche Fokus der Teilnehmendengruppen, der sich durch große Anteile der Befragung zieht. So sind aus Perspektive der Nutzer*innen vorwiegend ein passendes Hilfsmittel und die Betreuung durch die Leistungserbringer*innen von großer Bedeutung. Es zeigt sich eine gewisse Tendenz hin zu einem passiven Konsumverhalten, was durch die etwas niedrigere Relevanz der eigenen Compliance im Vergleich zur Einschätzung der anderen Teilnehmendengruppen bestätigt wird. Bei den ärztlichen Leistungserbringer*innen zeigt sich eine medizinische Perspektive, im Rahmen derer alle mit dem Gesundheitszustand der Nutzer*innen zusammenhängende Aspekte fokussiert werden. Dies äußert sich bei der Versorgung mit einem für die Nutzer*innen passendes Hilfsmittel, einer Betreuung durch die anderen Leistungserbringer*innen und der durch die Leistungserbringer*innen durchgeführten Erfolgskontrolle der Versorgung. Aus Sicht der Hilfsmittelleistungserbringer*innen und der nicht-ärztlichen Leistungserbringer*innen, deren Perspektive oft ähnlich erscheint, liegt der Fokus auf den Aspekten, die die Interaktion mit den Nutzer*innen beschreiben, wie beispielsweise Service und Beratung, sowie auf den Aspekten, die den Umgang von Nutzer*innen mit dem Hilfsmittel beschreiben. Bei den Kostenträgern zeigt sich eine ökonomische Perspektive in dem Sinne, dass durch das Hilfsmittel tatsächlich das Versorgungsziel erreicht wird und ein Hilfsmittel zu rentablen Zwecken eingesetzt wird. Hier wird die Rolle der Kostenträger als eine Art Kontrollinstanz, auch im Sinne einer gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft der Versicherten, deutlich (SGB V, 1988, §127 Abs. 5). (Raschper et al. 2022, S. 62-63 im PDF)

Implementierung von Technik ist kein Selbstläufer

Die Kompetenz, vorausschauend einschätzen zu können, ob eine technische Lösung sinnvoll ist, sei es aufgrund von Einstellungen oder Fähigkeiten der ratsuchenden Person, basierend auf ihrer gesundheitlichen oder materiellen Lage, geht über das Fachwissen zu technischen Unterstützungsmöglichkeiten hinaus. Es geht vielmehr um einen Kompetenzbereich, der mit dem Wissen und der Erfahrung zur Implementierung von Technik in bestehende Wohn- und Versorgungskontexte verbunden ist. Eine darüber hinausgehende notwendige Kompetenz besteht darin, diese Einschätzung gegenüber Ratsuchenden (sensibel) zu vermitteln. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 31, Hervorhebungen JH)

Aufgrund der o.g. Anforderungen ist es für Berater*innen wichtig, die Lebenswelten ihrer Zielgruppen zu kennen und typische Problemlagen zu verstehen, um auf potenzielle Krisensituationen vorbereitet zu sein. Wichtig ist aus Sicht der Befragten, dass Technikberater*innen mit den Voraussetzungen der Implementierung von verschiedenen Technologien in die Wohn- und Lebenswelten Ratsuchender betraut sind. Dazu gehört auch die Kenntnis von Einflussfaktoren auf Technikakzeptanz, z. B. der biografischen, sozialen und ökonomischen Faktoren. Bei bestimmten Zielgruppen, z. B. älteren Menschen, gehört dazu die Kenntnis der Altersbilder, die im Zusammenhang mit Technik stehen. Neben gesellschaftlichen Altersbildern zählen allerdings auch individuelle Faktoren zum notwendigen Wissen der Berater*innen, z. B. per-sönliche Motive, die sowohl bei der Gestaltung der Beratungsangebote als auch der Bildungs-angebote für verschiedene Zielgruppen zu berücksichtigen sind. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 31, Hervorhebungen JH)

Zu den Hindernissen der Technikberatung gehören die zum Teil fehlenden Digitalkompetenzen – sowohl bei Professionellen, z. B. bei Kooperationspartner*innen, als auch bei Rat-suchenden. Da Möglichkeiten des Erwerbs von Digitalkompetenz nicht flächendeckend vorhanden sind, lehnen viele Personen neue Technologien aus Unkenntnis ab. Fehlende Digitalkompetenzen erschweren nicht nur die Beratung, sondern auch die Nutzung neuer Technik, so dass Ratsuchende, deren Angehörige und die sie unterstützenden Professionellen, z. B. Pflegekräfte oder Assistenzdienste, einer Anleitung bedürfen. Während bei erfolgten Umbaumaßnahmen meist kein großer Lernaufwand notwendig ist (z. B. bei der Nutzung eines Treppenliftes), besteht beim Einsatz vieler digitaler Technologien ein höherer Lernaufwand, der zum Teil um einen Begleit- und Serviceaufwand erweitert werden muss. Die Implementierung assistiver digitaler Technik in private Haushalte steht daher vor besonderen Barrieren, wenn Vermittlungs- und Begleitservices fehlen oder es keine nachhaltigen Lösungen für sie gibt. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 142, Hervorhebungen JH)

Es braucht Beratungs-, Reflexion- und Implementierungskompetenz

7. Digitale Kompetenzen in für ältere Menschen relevanten Berufsgruppen fördern Das Wirken bestimmter Berufsgruppen hat im Leben oder für das Leben älterer Menschen eine besondere Bedeutung. Gemeint sind hier vor allem Berufsgruppen in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Soziale Arbeit, Architektur und Handwerk, aber auch Handel, Banken und Versicherungen. Die Kommission empfiehlt der Bundesregierung und den Ländern, Gesetze und Regelungen auf den Weg zu bringen, die sicherstellen, dass der Erwerb von digitalen Kompetenzen und die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der digitalen Transformation auf den eigenen Arbeitsbereich und auf das Leben älterer Menschen feste Bestandteile in allen Ausbildungscurricula dieser Berufsgruppen werden. Das Ziel sollte sein, bei den Angehörigen dieser Berufsgruppen eine umfassende Beratungs-, Reflexions- und Implementierungskompetenz im Hinblick auf einen angemessenen Einsatz digitaler Technologien auszubilden. (BMFSFJ 2020, S. 137, Hervorhebungen JH)

Die Geschichte des roten Bestecks erzählt von einer Frau, die das Besteck auf dem Tisch aufgrund einer demenziellen Veränderung nicht mehr erkennen konnte. Das Besteck mit den roten Griffen wurde abgelehnt (stumpfe Klinge, Stigmatisierung), deshalb haben wir für 60 CHF ein Besteck mit roten Griffen besorgt. Mit diesem Besteck konnte die Frau 14 Monate lang selbständig essen.

14 Monate lang hat es funktioniert. Das bedeutet 14 Monate Würde und Autonomie.

Nach dieser Zeit konnte das Besteck zwar weiterhin gefunden werden, aber die Frau war unsicher, wie es angewendet wird. Durch den fortschreitenden Krankheitsverlauf war die Wirksamkeit des roten Bestecks also limitiert.

Referenzen in der Literatur

- Wirksamkeit von Technik ist eine zentrale Qualitätsanforderung

- Wirksamkeit hängt auch von den Nutzerinnen und Nutzern ab.

- Wirksamkeit hängt auch vom Zeitpunkt des Einsatzes ab

- Wirksamkeit betrifft nicht nur erwünschte, sondern auch unerwünschte und unerwartete Aspekte

Wirksamkeit von Technik ist eine zentrale Qualitätsanforderung

In Bezug auf das grundlegende Verständnis zur Qualität von Hilfsmitteln und Hilfsmittelversorgung zeigen sich ebenfalls große Übereinstimmungen. Diese werden bei der Passung zwischen Hilfsmittel und Bedarf des/der Nutzers/Nutzerin, der Erfüllung des/der Zwecks/Funktion/Aufgabe, der bedarfsgerechten Versorgung des/der Nutzers/Nutzerin und der angebotenen Beratung seitens des/der Hilfsmittelleistungserbringer*in deutlich. Auffällige Unterschiede können beispielsweise bei der Art der Genehmigungspraxis und der Höhe der Erstattung durch die Kostenträger identifiziert werden. Bezüglich des grundlegenden Verständnisses der Qualität von Hilfsmitteln und Hilfsmittelversorgung zeigt sich vor allem sowohl eine nutzerorientierte Perspektive als auch eine Outcomeorientierung bezogen auf die Nutzer*innen. Dies erweckt den Eindruck, dass die patient*innenorientierte Versorgung bei allen Teilnehmendengruppen im Fokus des Qualitätsverständnisses steht. An dieser Stelle gilt es zu prüfen, ob diese ebenso in der Versorgungspraxis umgesetzt wird. (Raschper et al. 2022, S. 62 im PDF)

Wirksamkeit hängt auch von den Nutzerinnen und Nutzern ab

Deutlich wurde der unterschiedliche Fokus der Teilnehmendengruppen, der sich durch große Anteile der Befragung zieht. So sind aus Perspektive der Nutzer*innen vorwiegend ein passendes Hilfsmittel und die Betreuung durch die Leistungserbringer*innen von großer Bedeutung. Es zeigt sich eine gewisse Tendenz hin zu einem passiven Konsumverhalten, was durch die etwas niedrigere Relevanz der eigenen Compliance im Vergleich zur Einschätzung der anderen Teilnehmendengruppen bestätigt wird. Bei den ärztlichen Leistungserbringer*innen zeigt sich eine medizinische Perspektive, im Rahmen derer alle mit dem Gesundheitszustand der Nutzer*innen zusammenhängende Aspekte fokussiert werden. Dies äußert sich bei der Versorgung mit einem für die Nutzer*innen passendes Hilfsmittel, einer Betreuung durch die anderen Leistungserbringer*innen und der durch die Leistungserbringer*innen durchgeführten Erfolgskontrolle der Versorgung. Aus Sicht der Hilfsmittelleistungserbringer*innen und der nicht-ärztlichen Leistungserbringer*innen, deren Perspektive oft ähnlich erscheint, liegt der Fokus auf den Aspekten, die die Interaktion mit den Nutzer*innen beschreiben, wie beispielsweise Service und Beratung, sowie auf den Aspekten, die den Umgang von Nutzer*innen mit dem Hilfsmittel beschreiben. Bei den Kostenträgern zeigt sich eine ökonomische Perspektive in dem Sinne, dass durch das Hilfsmittel tatsächlich das Versorgungsziel erreicht wird und ein Hilfsmittel zu rentablen Zwecken eingesetzt wird. Hier wird die Rolle der Kostenträger als eine Art Kontrollinstanz, auch im Sinne einer gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft der Versicherten, deutlich. (Raschper et al. 2022, S. 62-63 im PDF)

Wirksamkeit hängt auch vom Zeitpunkt des Einsatzes ab

Bestimmte Technologien können zwar die Selbstständigkeit, Sicherheit und Lebensqualität von Menschen mit Demenz erhalten. Sie müssen allerdings zum richtigen Zeitpunkt angeschafft werden. Dauert ein Genehmigungsprozess zu lange, schwinden ggf. bestehende Kompetenzen, so dass der Einsatz der erworbenen Produkte den erwarteten Nutzen nicht mehr erbringen kann. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 155, Hervorhebungen JH)

Wirksamkeit betrifft nicht nur erwünschte, sondern auch unerwünschte und unerwartete Aspekte

Aufgrund der eingebrachten Sorgen wünschen sich Interessensvertreter*innen Ratsuchender, dass im Rahmen der Technikberatung nicht nur positive und als erwünscht geltende Merkmale von Technik thematisiert werden, sondern dass Berater*innen sich auch zu unerwünschten Aspekten der Techniknutzung äußern. Zu einer Technikberatung gehört zudem die Thematisierung von Grenzen des Einsatzes von Technik, die zwar durch Ratsuchende bestimmt werden müssen, für die sie innerhalb der Beratung jedoch sensibilisiert werden sollten. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 118, Hervorhebungen JH)

Als ein häufig thematisiertes, zugleich jedoch einer individuellen Auslegung bedürfendes Merkmal technischer Unterstützung gilt aus Sicht der Befragte der potenziell stigmatisierende Charakter von Technik. Produkte, insbesondere jene, die refinanziert werden, sollten daher nicht stigmatisierend sein, d. h. ihre Nutzer*innen nicht als „krank“, „alt“, „pflegebedürftig“ oder „behindert“ markieren. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 118, Hervorhebungen JH)

Wir haben in verschiedensten Situationen ein Motorschloss installiert. Dabei bemerken wir einerseits, dass sich zentrale Fragen wiederholen:

- Muss nur eine Haustür geöffnet werden - oder auch eine Wohnungstür?

- Kann die Tür von aussen geöffnet werden, wenn innen ein Schlüssel steckt?

- Ist an der Tür ein Schlüsselloch oder ein Drehknauf zum Verriegeln der Tür?

Wir hatten mit zwei baugleichen Fernbedienung an zwei baugleichen Türen den Effekt erlebt, dass sich unter gleichen Bedingungen eine Tür mit der Fernbedienung öffnen liess - die andere nicht. Diese Information ist relevant, um mögliche unerwünschte Effekte vorauszudenken. Sie ist aber für das betroffene Motorschloss nicht mehr aktuell, weil unsere Fehlermeldung vom Hersteller aufgegriffen wurde und eine neue Fernbedienung entwickelt wurde.

Traditionelle Forschung beantwortet die Frage, ob ein Motorschloss das Aging in Place unterstützen kann. Wir brauchen aber auch Antworten auf die Frage: Welches Motorschloss passt zu meiner individuellen Bedarfslage.

Wir bemerken aber auch, dass Fehlinformationen kaum korrigiert werden können, wenn sie in geschützten Gruppen (Foren, Messenger, Dialoge) nicht aktualisiert werden. Veränderungen oder Updates von Produkten können wir als "Verbesserung" bewerten, wenn etwa ein Fehler behoben wurde. Wir können sie aber auch als "Verschlechterung" bewerten, wenn gewünschte Eigenschaften nicht mehr vorhanden sind. Für unsere Entscheidungen ist es aber wichtig, dass die Informationen, die wir mit einbeziehen sowohl aktuell als auch relevant sind.

Referenzen in der Literatur

- Informationsbeschaffung und Wissensaufbau ist aufwändig

- Wissensvermittlung ist komplex.

- Es braucht allparteiliche Wissensformate ("Hersteller- und Produktneutralität")

- Es braucht Beratungs-, Reflexion- und Implementierungskompetenz

Informationsbeschaffung und Wissensaufbau ist aufwändig

Da umfassende, zuverlässige und zugleich fachlich abgesicherte Informationsquellen fehlen, wird diese Art der Informationsbeschaffung als unzuverlässig, aufwendig und begrenzt betrachtet. Daher sehen viele Expert*innen die Zurverfügungstellung entsprechender Informationen als eine kollektive und gesellschaftliche Aufgabe, die nicht in der Verantwortung einzelner Berater*innen oder Beratungsstellen liegen darf. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 28, Hervorhebungen JH)

Wissensvermittlung ist komplex

Neben der Frage nach dem spezifischen Charakter der o.g. Kompetenz, befassen sich die befragten Expert*innen ebenfalls mit geeigneten Wegen ihrer Vermittlung – insbesondere vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit des erworbenen Wissens. So betonen einige Befragte, dass es in der Technikberatung – neben dem stärker praxisorientierten Wissen über Produkte, Hersteller und deren Merkmale – ebenfalls wichtig sei, über ein Grundverständnis von (digitaler) Technik, deren Gestaltung, Nutzung und Anpassung zu verfügen. Dies impliziert, dass Berater*innen nicht nur über ein „Produkt- und Gerätewissen“, sondern auch über ein konzeptionelles Technologie-Wissen verfügen sollten. Diese Überlegung bedeutet zwar nicht, dass Berater*innen mit allen Details der Technologien und ihrer Entwicklung vertraut sein müssen. Sie benötigen allerdings eine Grundvorstellung von den technologischen Grundbausteinen digitaler Technik sowie der nutzer*innengerechten Gestaltung technischer Objekte und Anwendungen, um neue Entwicklungen auf dem Markt fachlich fundiert bewerten zu können. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 28-29, Hervorhebungen JH)

Es braucht allparteiliche Wissensformate ("Hersteller -und Produktneutralität")

Obwohl das Prinzip der Neutralität von allen Expert*innen einvernehmlich als ein entscheiden-des Qualitätsmerkmal der Wohn- und Technikberatung betrachtet wird, bestehen unterschied-liche Ansichten darüber, auf welche Weise bzw. durch welche konkreten Maßnahmen die gebotene Unabhängigkeit konkret gewährleistet werden soll. Dazu gehört etwa die Frage, ob Unabhängigkeit ausschließlich finanziell hergestellt werden muss oder sie auch die Ebene der Kooperation betrifft. So kann aus Sicht einiger Expert*innen ein als erforderlich erachtetes Maß an Neutralität bereits dann gefährdet sein, wenn Wohn- und Technikbera-tungsstellen mit Herstellern von Produkten kooperieren.[...]

Neben der Herstellung von Unabhängigkeit auf der Finanzierungs- und Kooperationsebene, wird Neutralität auch als Ausdruck eines spezifischen Vorgehens in der Beratung betrachtet, das z. B. daran erkennbar ist, dass Berater*innen keine Informationen über die Hersteller von Produkten vermitteln.

[...]

Dieses Verständnis von Neutralität wird von den Expert*innen aus verschiedenen Perspekti-ven reflektiert und unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien, wie z. B. der Zumutbarkeit (für Ratsuchende), der digitalen Spaltung bis hin zur professionellen Verantwortung diskutiert. Im Hinblick auf die Zumutbarkeit weisen die Expert*innen darauf hin, dass es für digitale as-sistive Technologien keine vollständigen Markt- bzw. Informationsübersichten gibt. Eine Infor-mationsbeschaffung durch Ratsuchende kann sich demzufolge als langwierig und damit als belastend herausstellen und zugleich dazu führen, dass sie Produkte von Anbietern auswäh-len, die sich durch ein besonders aggressives Marketing auszeichnen. (Weidekamp-Maicher 2022, S. 40, Hervorhebungen JH)

Es braucht Beratungs-, Reflexion- und Implementierungskompetenz

7. Digitale Kompetenzen in für ältere Menschen relevanten Berufsgruppen fördern Das Wirken bestimmter Berufsgruppen hat im Leben oder für das Leben älterer Menschen eine besondere Bedeutung. Gemeint sind hier vor allem Berufsgruppen in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Soziale Arbeit, Architektur und Handwerk, aber auch Handel, Banken und Versicherungen. Die Kommission empfiehlt der Bundesregierung und den Ländern, Gesetze und Regelungen auf den Weg zu bringen, die sicherstellen, dass der Erwerb von digitalen Kompetenzen und die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der digitalen Transformation auf den eigenen Arbeitsbereich und auf das Leben älterer Menschen feste Bestandteile in allen Ausbildungscurricula dieser Berufsgruppen werden. Das Ziel sollte sein, bei den Angehörigen dieser Berufsgruppen eine umfassende Beratungs-, Reflexions- und Implementierungskompetenz im Hinblick auf einen angemessenen Einsatz digitaler Technologien auszubilden. (BMFSFJ 2020, S. 137, Hervorhebungen JH)

Unsere Ansätze

Die Geschichte zur Pfeffermühle erzählt von einer Frau, die Schmerzen im Daumen hatte und deshalb die alte bewährte Pfeffermühle nicht mehr bedienen konnte. Wir haben eine Ratschenmühle ausprobiert:

Dass die Pfeffermühle für 20 Franken so viel Freude in ein Gesicht zaubern kann, das hätte ich nie erwartet.

Wir wurden gefragt, weshalb wir keine elektrische Mühle eingesetzt haben. Die Antwort ist simpel: Wir haben nicht daran gedacht. Sie hätte aber die Frage aufgeworfen, wer die Batterien wechselt. Und in weiteren Gesprächen haben wir erfahren, dass es offenbar einige Pfeffermühlen, die jährlich erneuert werden müssen, weil sie kaputt gehen.

Wir haben gute Erfahrungen mit der Informationsübergabe mit unseren 360°-Rundgängen gemacht. Auf dieser Basis möchten wir eine Möglichkeit geben, etwas genauer in die Rundgänge einzutauchen und den Besuchern mehr Möglichkeiten geben, die Kontrolle über Information zu übergeben.

Über Screen-Sharing sehe ich wohin mein Gast schaut - und so kann ich ganz gezielt Informationen zu diesen Dingen geben.

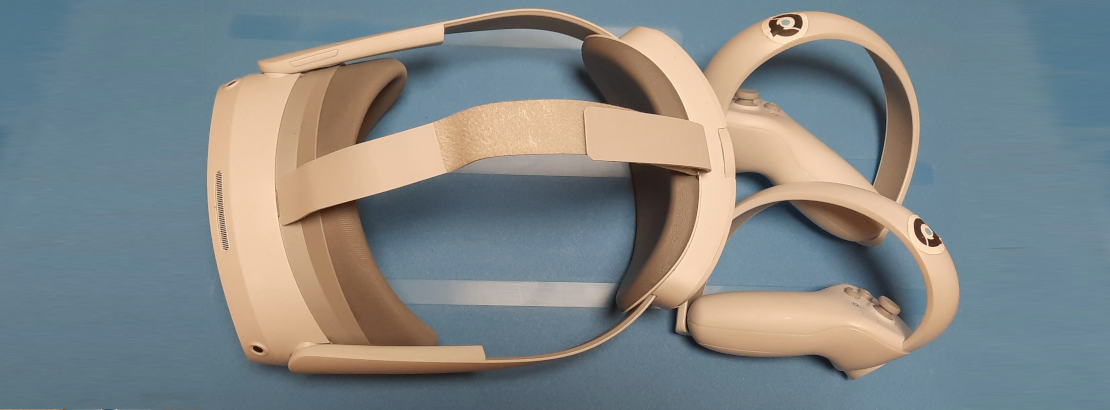

Für uns ist das eintauchen in ein 360°-Panorama nur ein erster Schritt. Dieser zielt vor allem darauf ab, eine Community mit Menschen und organisieren, in der wir gemeinsam eine VR-Raumwerkstatt entwickeln - als Instrument der Beratung.

Wir haben ins SimDeC eingeladen:

- https://wiqqi.de/xr/

- Notwendig dazu ist ein VR-Fähiges Gerät (manche Smartphones, Cardboard, VR-Brille mit Wolvic-Browser)

Zur Kontaktseite - bei Interesse an der gemeinsamen Entwicklung

Finke beschreibt die Wissenschaft als einen Apfelbaum, bei dem die höchsten Früchte mit langen Leitern von der "Grundlagenforschung" geerntet werden. Citizen Science. Citizen Sicence bedient sich alltäglicher, niederschwelliger Instrumente. Mit WiQQi verorten wir uns genau dort, wir möchten das Wissen und die Erfahrung, die wir in der Erfahrung tagtäglich machen teilen und so verfügbar machen.

Die kurzen Innovationszyklen und die Komplexität des Lebens - wie wollen wir das bewältigen, wenn nicht gemeinsam?

Kernelemente von WiQQi beschreiben wir in unserer Broschüre:

- Digitale Infrastruktur: Sie erleichtert die Arbeit der Beratenden, ermöglicht den Zugang zu Wissen und lokalen Angeboten und ermöglicht die systematische, niederschwellige Zusammenarbeit.

- Innovationszentrum zum Mitmachen: Das IzM ist ein niederschwelliges Forschungsangebot. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Wohnen + Bleiben sowie mit lokalen Hochschulen stellen wir kostengünstig wissenschaftliche Dienstleistungen zur Verfügung. Das ist durch klare Prozesse und Strukturen sowie hohe Standardisierung möglich. Im IzM werden die "blauen Boxen" gefüllt

- Bürgerlabor: Mit dem Bürgerlabor versenden wir "blaue Boxen" von Quartier zu Quartier und holen damit die notwendige Perspektivenvielfalt ab. Neben der Technik zum Anfassen enthalten sie die Storys, mit denen Wissen geteilt wird.